傍聴席から裁判の様子を見て、瞬間の場面を素早くつかみ取る。容疑者の感情や法の番人、関係者たちがつくる場の空気、それらをありのままに1枚の絵に仕上げるのが法廷画家の仕事だ。

法廷画は今日ではテレビや新聞ですっかりおなじみの存在になっているが、多用されるようになったのはオウム事件の頃から。実は4半世紀程度の時間しか経っていない。イラストレーターの榎本よしたかさん(42歳)は、2003年から15年以上この世界の第一線で活躍している。

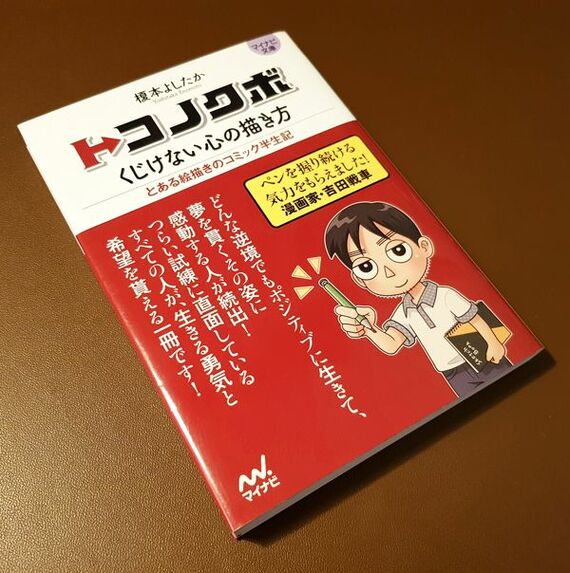

父のDV(家庭内暴力)や借金、家族の扶養に苦しみながら腕を磨きあげて今がある。2015年には自らの半生をマンガにした『トコノクボ』を出版した。家族観には複雑なものがあり、ツイッターのプロフィールには「『榎本さん』より『よしたかさん』と呼ばれるほうが好きです」とも書いている。それでも名字を外さず本名で活動し続けているところに、どうやらよしたかさんの本質があるようだ。

スチームパンクな調度品に彩られた自宅兼仕事場で2時間インタビューさせてもらい、そう思った。

小学生の頃には「絵で食べていく」と考えるように

よしたかさんは1977年2月、和歌山県和歌山市の港に近い町で船乗りの家の末っ子として生まれた。

物心ついた頃には暇さえあればチラシの裏や余白に絵を描くようになっていて、小学生の頃には「自分は絵で食べていく」と考えていたという。

絵が好き、でとどまらず、絵で食べていく、という発想になったのは家庭環境の影響が大きい。父はよしたかさんが6歳の頃に脳梗塞で倒れ、後遺症から昔のようには働けない身体になっていた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら