路線拡張、大型再開発、安全性、アクティビスト…鉄道業界が迎えた「未曽有の変革期」

「鉄道業界は今、変革期に突入している」

鉄道各社の首脳は、口をそろえてそう語る。この背景には、新型コロナ感染症のパンデミックがあった。

![週刊東洋経済 2025年8/30号(鉄道 大変革)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51wWwB9fRvL._SL500_.jpg)

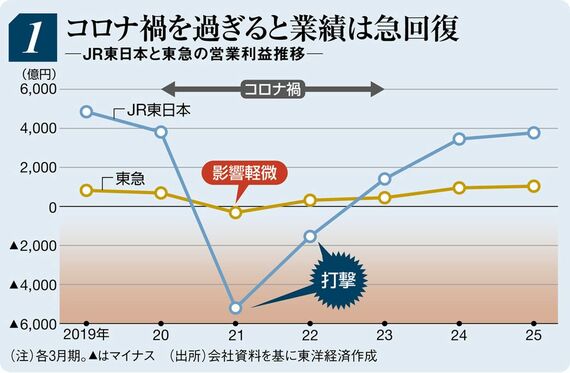

コロナ禍によって人流が途絶え、鉄道利用者が激減すると、各社の業績は軒並み悪化した。とくに鉄道事業への依存度が高い企業ほど、その打撃は深刻だった。

コロナ禍前は営業収益に占める運輸事業の比率が6割を超えていたJR東日本については、2020年度に5203億円、21年度に1539億円もの営業赤字に転落した。喜勢陽一社長は「当初5年先、10年先とみていた経営環境の変化が前倒しで到来した。鉄道の利用客が大幅に減少したことで経営の脆弱性が表面化した」と話す。

一方、多角化を進めていた会社はコロナ禍の影響が軽微だった。東急はホテルや不動産事業などを多角的に展開し、運輸事業比率が2割を切っていた(19年度)。20年度に316億円の営業赤字を計上したものの、運輸以外の事業が支え翌年には黒字回復を果たした。

独自性が問われる時代に

コロナ禍が明らかにしたのは、経営の多角化の必要性だけではない。この先は少子高齢化が進む中、鉄道利用者が減り続けるうえに、鉄道運営を担う作業員の不足も懸念される。さらに、資本の効率性を重視する株式市場からの圧力も強まっている。

成長投資に消極的な私鉄大手はアクティビスト(物言う株主)の標的となった。京成電鉄にはパリサー・キャピタル、西武ホールディングスには3Dインベストメント・パートナーズ、京浜急行電鉄には旧村上系ファンドが大株主として名を連ねる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら