「東急vs西武」昭和の四季報に刻まれた分岐点 鉄道会社が住宅地や百貨店、ホテルを築いた時代

1960年代から80年代にかけて、日本は急激な経済成長を遂げた。この時代、東京近郊の都市開発を牽引したのが大手私鉄各社だ。

単に人を運ぶ鉄道事業にとどまらず、鉄道を核とした沿線開発を手掛け、住宅地、レジャー施設、ホテル、百貨店なども一体的に運営した。こうした日本独自の経営モデルは阪急が最初に生み出した手法だが、東京では戦後に完成した。

その形成過程で、東京急行電鉄(東急)と西武鉄道の2つの私鉄大手には開発で力を入れる分野に差がみられた。テキストデータ化した過去の『会社四季報』の記事からは、両社が目指した計画と、その実現に向けた取り組みを見ることができる。

1960年代:「膨大な計画」が動き出した

1960年代初頭、両社の四季報記事をみると、鉄道の運営だけでなく、膨大な計画を進めていたことが書かれている。

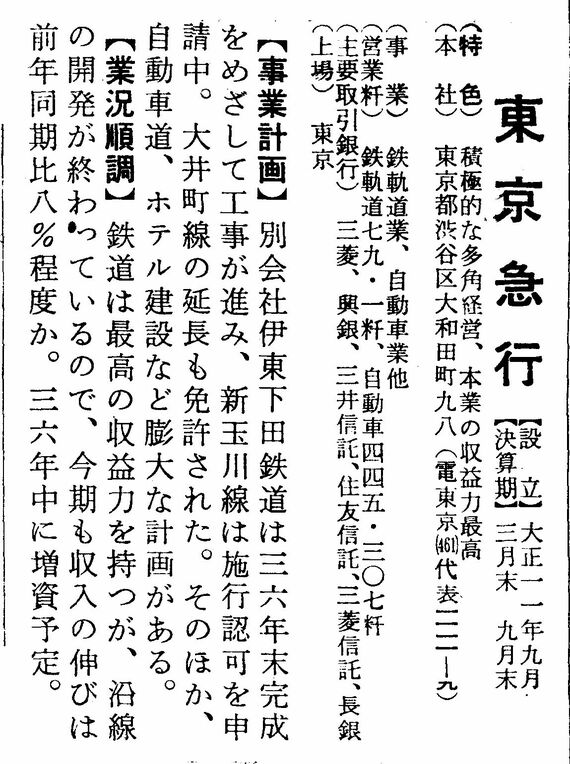

1961年新春号の東京急行電鉄の項には、以下のような記述がある。

「別会社伊東下田鉄道は三六年末完成をめざして工事が進み、新玉川線は施行認可を申請中。大井町線の延長も免許された。そのほか、自動車道、ホテル建設など膨大な計画がある」

また、1961年新春号の西武鉄道の項には、次のように書かれている。「鉄道収入は、相変わらず順調であるし、比重の大きいホテル等の副業関係も好調であるため、今期も三四億~三五億円の収入は堅い」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら