筆者はシンガポールで暮らしているが、日頃さまざまな国から働きに来ている外国人と知り合う。出稼ぎで近隣国から来た住み込みのメードさんや建設や清掃などに従事する低賃金労働者がいる一方、グローバル企業に勤める人、いわゆる"高度人材"も多くいる。

彼らと話していて感じるのは、勤め先企業からある日突然、辞令を受けてドタバタとやってくる日本人の駐在員とは少し違うということだ。欧米、豪州、インド、中国などからやってくる高度人材は、自ら望んでシンガポールでのポストに応募し、現地採用の形で働いている人も多い。それを見ていると、日本の会社員の転勤の仕組みの特殊さが際立つ。

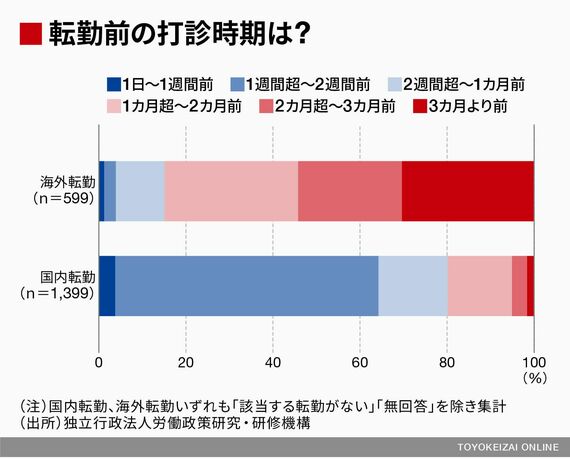

労働政策研究・研修機構(JILPT)が2016年に実施した調査によると、国内転勤の打診時期は「2週間超~1カ月前」が34.9%で最も高く、海外転勤では「1カ月超~2カ月前」が30.7%で最も高い。

日本の総合職社員は、時間・場所・職務の限定性がない「無限定社員」と言われる。2~3週間後に地方へ、1カ月後に海外へ転勤してくれと言われれば、ひとつ返事で引き受けるのが当然という、「制限なく会社の命に従う」社員だ。

転勤を断ったらクビ?

従来、日本企業において転勤は、よほどの事情があっても断ることはできなかった。多くの会社が就業規則で“業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所および従事する業務の変更を命ずること”があり、“労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない”と定めている。

判例を見ても、家庭生活上の不便は「正当な理由」として認められてこなかったことがうかがえる。たとえば、1986年東亜ペイント事件では「高齢の母と保育士の妻と2歳児を抱えた男性社員」の転勤、2000年ケンウッド事件では「夫と共働きで3歳児を保育所に送り迎えしていた女性社員に、それを困難とする目黒区から八王子への異動」について、転勤を拒否したことを理由に懲戒解雇されても「通常甘受すべき程度を著しく超えるとまでは言えない」と判断されている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら