7月15日(火) 安定消化に疑念、国債を「買えない」銀行の事情

7月16日(水) JGBに回帰、ゆうちょ銀が描く国債積極運用の勝算

7月17日(木) 債券市場が気を揉む新たな「Tプレミアム」の正体

7月18日(金) MMT生んだ債券ファンド投資家が語る「日本国債」

7月25日(金) 生保の購入意欲は健在、超長期債「需要減」の深層

7月28日(月) 「ミスターJGB」が懸念する日本国債市場の脆さ

「こんなことは聞いたことがない」――。

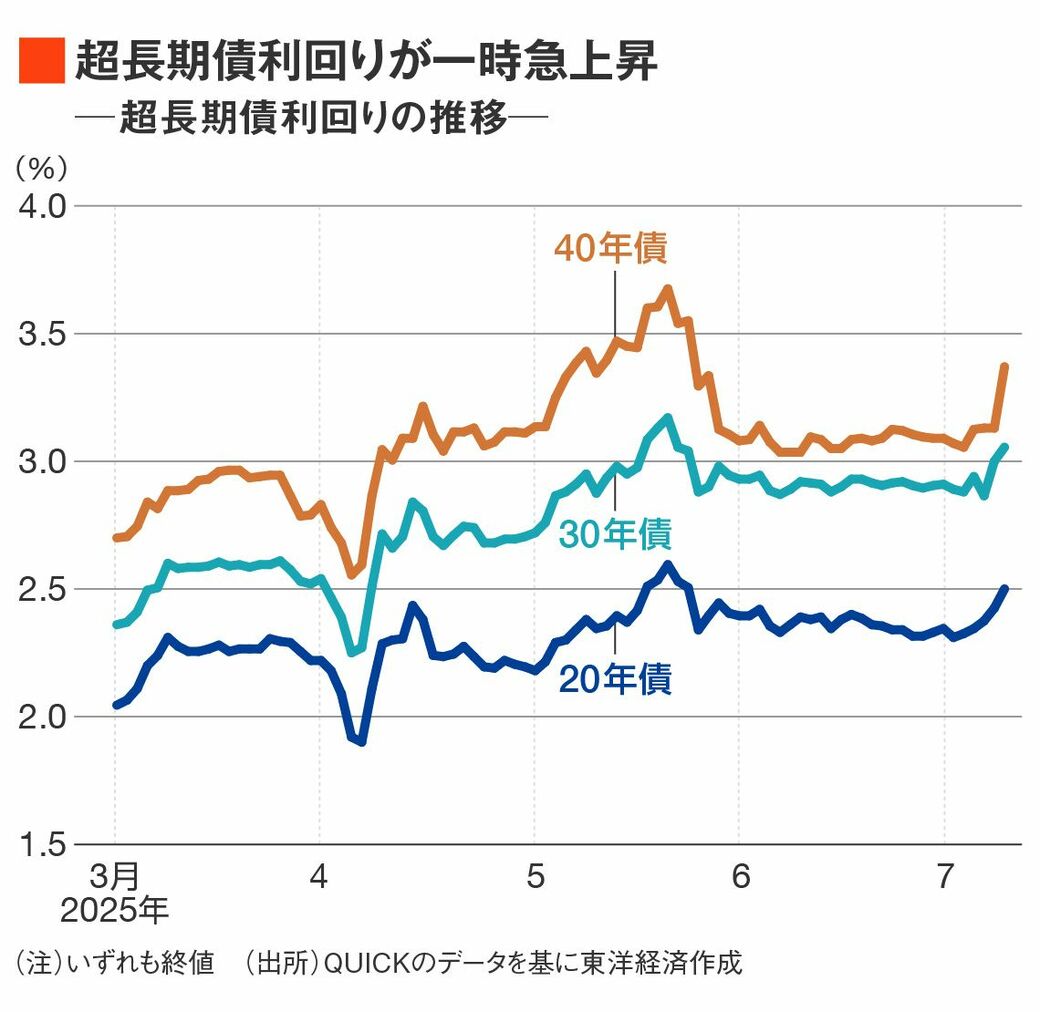

債券市場の関係者がそう口をそろえるのは、6月23日に財務省が発表した国債発行計画の変更だ。超長期債と呼ばれる20年債、30年債、40年債の発行を「市場のニーズを踏まえ、7月より直ちに減額」すると発表したのだ。

通常、国債の発行計画が見直されるのは、補正予算など政府の財政事情によるものだ。しかし今回は、マーケット側の事情を受けて、年度途中で計画を修正するという極めて異例の措置となった。

なぜ財務省は、このような決断を下したのか。

超長期金利が急騰した理由

そのきっかけとなったのが、4月から5月にかけての超長期金利の急騰だ。

トランプ米大統領が関税措置を発表した4月2日以降、直前まで低下基調にあった超長期金利が反転上昇した。その後も5月下旬に一時急上昇するタイミングがあり、7月上旬にも急上昇している。大和証券の債券アナリスト川原竜馬氏は「日本国債の金利がこれほどグローバルで高い注目を集めるのは異例中の異例」だと話す。

当時の市場環境について、みずほ証券の債券ストラテジスト丹治倫敦氏は「4月前半の金利上昇と5月の上昇は要因が異なる」と説明する。

丹治氏によれば、4月前半までは、日銀の利上げ局面でイールドカーブがやがてフラット化(平坦化)するという予想などを背景に、超長期債の購入が活発だった。ところが、トランプ関税ショックによってフラット化予想が後退したことで買いポジションを解消する動きが生まれ、超長期債が急速に売られる展開になったという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら