国債は誰が買い支えるのか――。

国債の需給をめぐって不透明感が強まる中、財務省や市場関係者の間で注目されている1つの試算がある。日本経済研究センターの左三川郁子氏と久保田昌幸氏が昨年10月に公表した「銀行の国債買い入れ余地」に関する推計だ。

この試算は、銀行がIRRBB(銀行勘定の金利リスク)規制を満たしつつ、追加で保有できる国債の金額を推計したもの。そこに示された金額は「116兆円程度」だった。国債の安定消化を課題とする財務省にとって、頭の痛い数字だ。

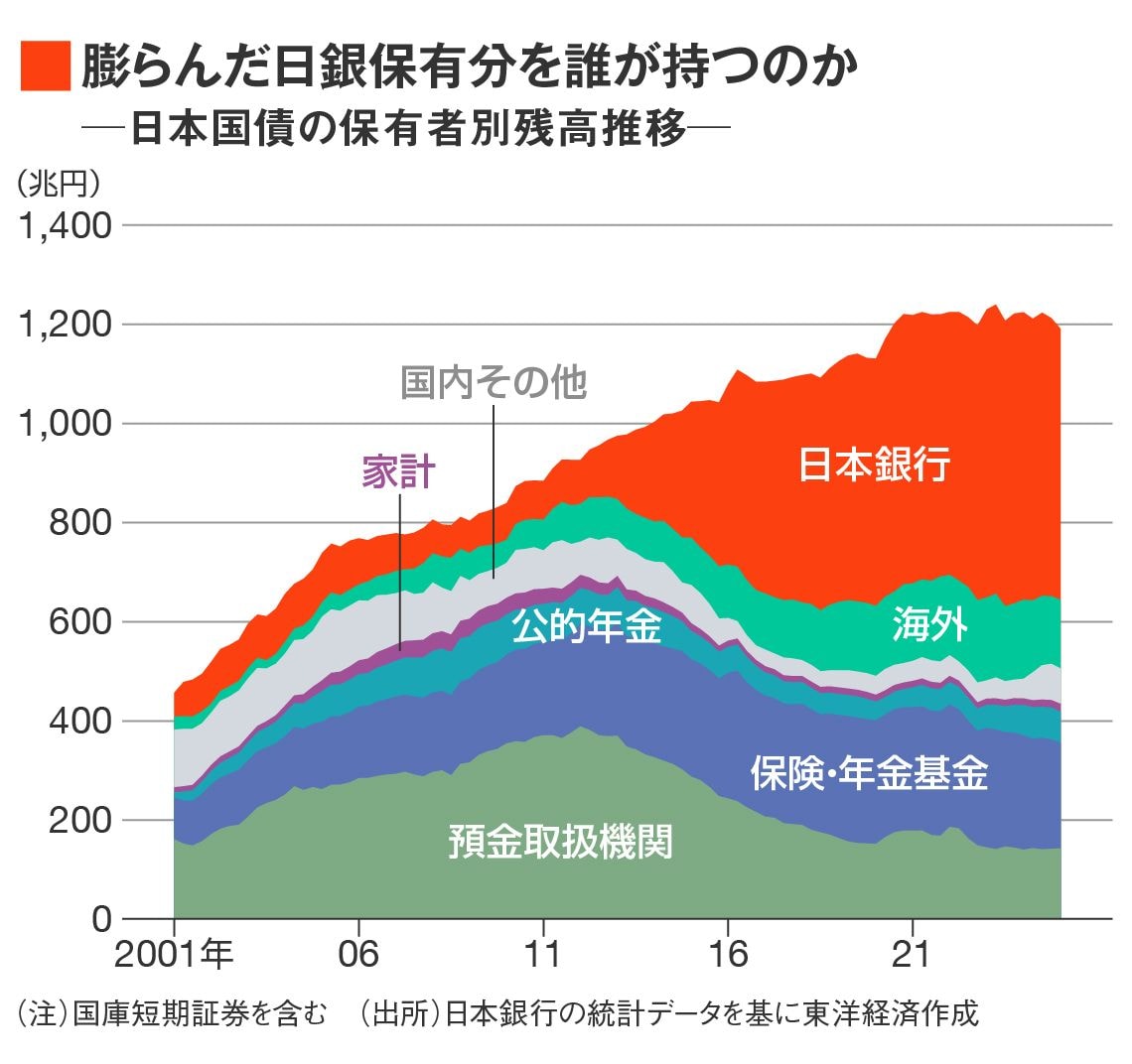

日銀の国債保有残高は現時点で約560兆円。「量的・質的金融緩和」政策を開始した2013年以前までは100兆円にも満たなかった。金融政策正常化に伴い、仮に当時の水準まで残高を減らすとすれば、500兆円弱の国債が民間部門に移る計算になる。新たな保有主体を見つけられなければ、超長期債にとどまらず、国債市場全体の需給が緩む懸念が強まる。

銀行が「頼みの綱」だが、余力に限界

だが、数百兆円もの国債を保有できる主体は限られる。超長期国債を多く保有する生命保険会社は近年、規制対応にメドをつけたことで保有残高を徐々に減らしている。そもそも潤沢な余剰資金が存在するわけでもない。

公的年金は、運用資産残高の拡大に伴って国債の保有残高を増やす傾向にあるが、現時点で60兆円程度と全体に占める割合は小さい。

安定的な国債消化という観点では、銀行が主たる買い手となる構図は当面変わりそうにない。みずほ証券の債券ストラテジスト丹治倫敦氏は「民間資金の多くが銀行に集中している。国債の主な買い手も銀行にならざるをえない」と話す。だが、前述の左三川・久保田試算は、銀行が日銀の受け皿になるだけの余力がないことを示している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら