しかし、法制度上も変化はある。2002年施行の改正育児介護休業法で、事業主は「就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」と規定された。具体的な配慮の内容としては、家族の状況を把握し、本人の意向もヒアリングすること、それでも転勤をする場合は子育てや介護のための代替手段があるか確認を行うこととなっている。

こうした変化を受けて、裁判も変わってきている。2004年明治図書出版事件では共働きの妻、重度のアトピー性皮膚炎で週2回都内の治療院に通っている子ども2人、将来介護の可能性がある両親がいることから大阪への転勤を辞退したい旨を申し出た社員に対し、会社側が転勤命令を所与のものとして押し付けるような態度を取ったことが改正育児介護休業法の趣旨に反するとして転勤命令が無効となっている。

2006年ネスレ事件では、母親が要介護2の認定を受けている社員や妻が精神病に罹患している社員に対する転勤を「配転命令権の濫用」とし、無効とすべきという判断も出ている。世の中は、転勤があっても断れるという空気に確実になりつつある。

前述のJILPT調査でも、「社員本人や家族の事情で転勤に関する配慮を申し出る制度や機会がある」という企業は83.7%。配慮を求めている人に事前にヒアリングする企業が38.9%、転勤対象者全員に対して行う企業が37.2%。「有無を言わさずに転勤させる」という風潮は変わりつつある。

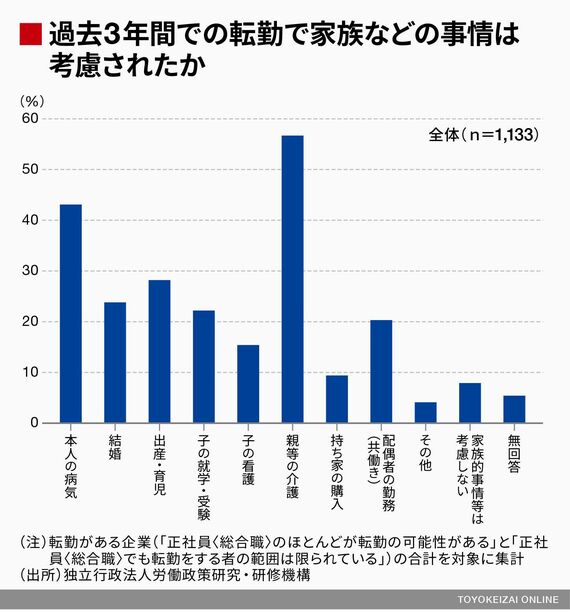

背景には、共働きが増え、専業主婦の妻に介護や育児を任せられることができない家庭も増えていることもあるだろう。実際に考慮された家族の事情としては「親等の介護」「本人の病

過去3年間における海外転勤者の選定では、24.4%の企業が「海外転勤を打診しても、本人が転勤を希望しない」、また7.0%ではあるが「海外転勤を打診しても、家族の了解が得られない」ということが発生したと回答している。

転勤、特に海外転勤で企業側が負担するコストは重く、赴任してから退職などされては痛手だ。かつてに比べれば雇用の流動性が増すなか、企業側も「有無を言わさず」のリスクを感じているかもしれない。

ただし、転勤に配慮してもらうことはできても、その後の昇進などへの影響が出ている可能性は残る。転勤ができない社員に対する対応の究極形態が、地域限定社員という枠組みだ。

地域限定社員はなぜ解決策にならなかったのか

働き方や女性活躍の議論が盛んになった2013~14年ごろ、取りざたされていたのが、転勤を希望しない人向けの「限定正社員」という枠組みだ。JILPT調査では勤務地限定正社員の雇用区分を導入していると回答している企業は15.8%。厚生労働省の2018年版労働経済白書では、限定正社員について大企業の半数近くが導入しており、仕事と育児や介護、病気療養との両立を目的にしている企業が多いとしている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら