こうした中で、重要なのは「水は誰のものか」という問題だ。日本では、水は長らく「私のもの」と解釈されてきた。1896年の大審院の判決では、「地下水の使用権は土地所有者に付従するものであるから、土地所有者は自由に使用し得る」とされた。

1938年の大審院判決はさらに強く、「土地所有者はその所有権の効力として、その所有地を掘削して地下水を湧出させて使用することができ、たとえそのために水脈を同じくするほかの土地の湧水に影響を及ぼしても、その土地の所有者は、前者は地下水の使用を妨げることはできない」とされた。

法律が実態に即していない現状

だが、これは手掘り井戸で小規模な取水しかできなかった時代の話であり、揚水技術の発達した現代は明らかに状況が違う。

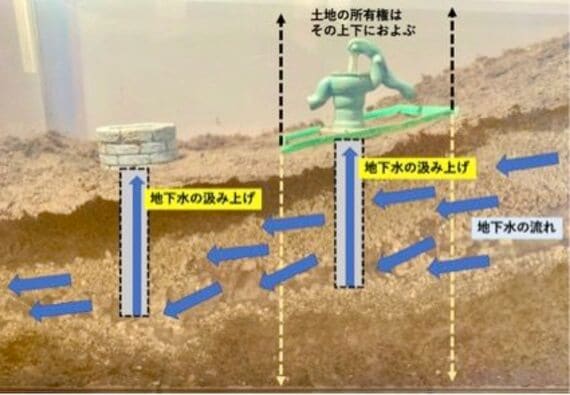

また、土地は動かないが、水は動いている。地下水は地面の下にじっと止まっているものではなく、所有外の土地から流れて、所有する土地を通過し、所有外の土地へと流れていく。だから土地所有者のものであるという考え方は、そもそも実態と異なっているのだ。

例えば、飲料水メーカーの取水口があるとしよう。このメーカーは自分の土地の下にある自分の水を汲み上げているわけではなく、自分の土地の下を流れる地域の共有財産を汲み上げていることになる。

こうした中、日本でも戦後になると、「私水論」を前提としながらも、公の立場から地下水の汲み上げや汚染を制限する考え方が登場した。1960年代には、地盤沈下問題を受け、「工業用水法」や「ビル用水法(建築物地下水の採取の規制に関する法律)」が、1970年代には「水質汚濁防止法」が制定された。ただし、これらは地盤沈下や水質汚染などを防止するもので、直接的に地下水を管理する法律ではない。

1970年代半ばには「地下水法案」も公水論をベースに提案されたが、地下水を利用する企業の反対、地下水を管理したい省庁間の綱引きなどから成立しなかった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら