もう1つの「感覚」が、空気遠近法です。当時の主流は、建物や床の線を整えて画面の奥へとすぼませていく線遠近法でした。これは人工的な構造物を描くには効果的でしたが、自然の風景にはなじみにくい方法でした。

ダ・ヴィンチは、遠くの山や空が青みがかり霞んで見える自然現象に着目し、その遠景を表現する方法を追求し「空気遠近法」にたどりつきました。大気の厚みや湿度によって起こる視覚的な変化を、色彩の微細なコントロールによって表現することで、風景に自然な奥行きとリアリティをもたらしました。

これらダ・ヴィンチの確立した「感覚」は、500年以上の長きにわたって彼の作品を絶対的な存在に押し上げています。

鑑賞者は、これまで見たことのない超絶技巧の集約を目の当たりにし、作品に幻想的な「感覚」を抱きますが、解剖学に基づいた人間表現を追求したこと、作品に多くのメッセージが仕込まれていることなどを知ることで、アーティスト本人の「熱狂」を感じ取ります。

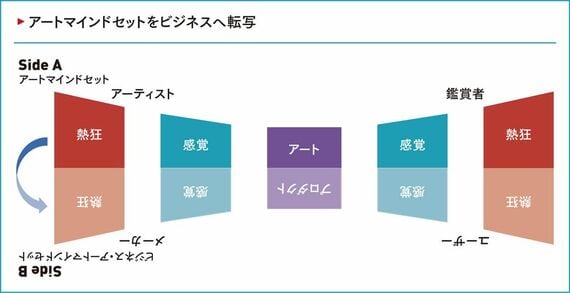

まず、創り手の「熱狂」ありき。アーティストが熱狂して作品を創るから、最終的には鑑賞者も「熱狂」するのです。これをそのままビジネスに転写していきます。

ビジネスへ転写できるBAMとは何か

どの企業も、プロダクト開発とその後の評価に思い悩んでいますが、かといって、これといった明確な切り口を持っているわけではありません。

そこで、これまで述べてきたアートマインドセット「熱狂→感覚→アート作品→感覚→熱狂」をビジネスに転写できれば、企業の価値創造は革新的になるのではないか? と考えて著者が体系化したフレームワークが「熱狂→感覚→プロダクト→感覚→熱狂」です。

ビジョナリーなメーカーの内から湧き出る「熱狂」は、その「感覚」を通して「プロダクト」となります。その後「プロダクト」を知ったユーザーは、自身の「感覚」を通じて「プロダクト」から何かを感じ取り、メーカーについて深く探求し「熱狂」を追体験することになります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら