逆説的に言うなら、「熱狂」のない作品を生み出せば、カンディンスキーの言葉を借りれば、「ごまかしの産物」になります。ここで言う「熱狂」とは、創り手自身が「どうしてもこれを形にしたい」と突き動かされるような衝動を指します。

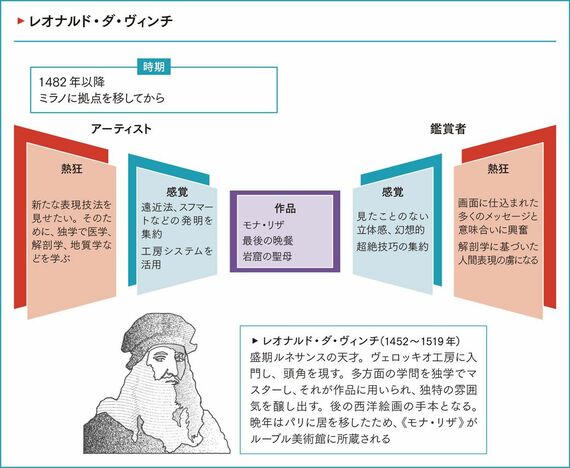

まずはこのフレームワークに、盛期ルネサンス期の巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチの「熱狂」を当てはめてみます。ダ・ヴィンチがヴェロッキオ工房に入門して頭角を現し独立した後、ミラノに拠点を移した1482年以降を切り取ってみます。

ダ・ヴィンチにみる熱狂と感覚

ダ・ヴィンチは、絵画、ドローイング、彫刻などの芸術分野だけでなく、独学で医学、解剖学、地質学などを学びました。新たな表現技法を模索し、自身の作品として結実させたい。それが、ダ・ヴィンチの「熱狂」でした。

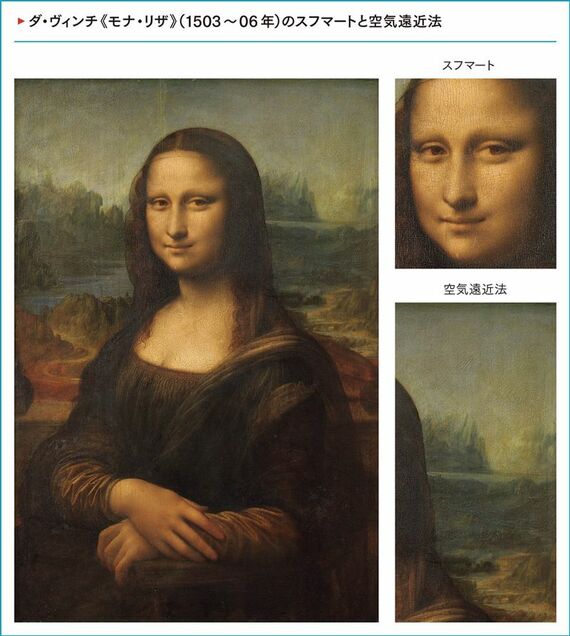

代表作の1つ《モナ・リザ》は、「熱狂」を語る上で外せない作品です。

この作品は、1503年頃から依頼主のいる肖像画として着手しましたが、彼自身が作品に惚れ込んでしまい、結局は依頼主に引き渡すことなく、彼の死に至るまで手を入れ続けました。

その「熱狂」は、彼が確立した「感覚」によって見事に作品に保存されています。

感覚の1つがスフマートです。スフマートとは、イタリア語で「煙」を意味しており、輪郭線をぼかすことで立体感を生み出す技法です。私たちの見る実際の物体や人物像には輪郭線は存在していません。

写実性を重視したダ・ヴィンチは、ニス状の色彩層をミクロン単位で何重にも重ねるスフマートを確立したのです。想像を絶するほど多くの時間を要するこの技法は、「熱狂」に支えられて生み出されたといえるのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら