石橋湛山は、戦前は経済専門雑誌『東洋経済新報』において経済的自由主義と国際協調主義に基づいて日本の対外拡張主義や保護貿易主義を批判したことで知られる。特に1910年代から1930年代にかけて日本の針路について種々の議論を行い、戦前の日本を代表する自由主義者もしくは議会制民主政体の擁護者として位置づけられている。

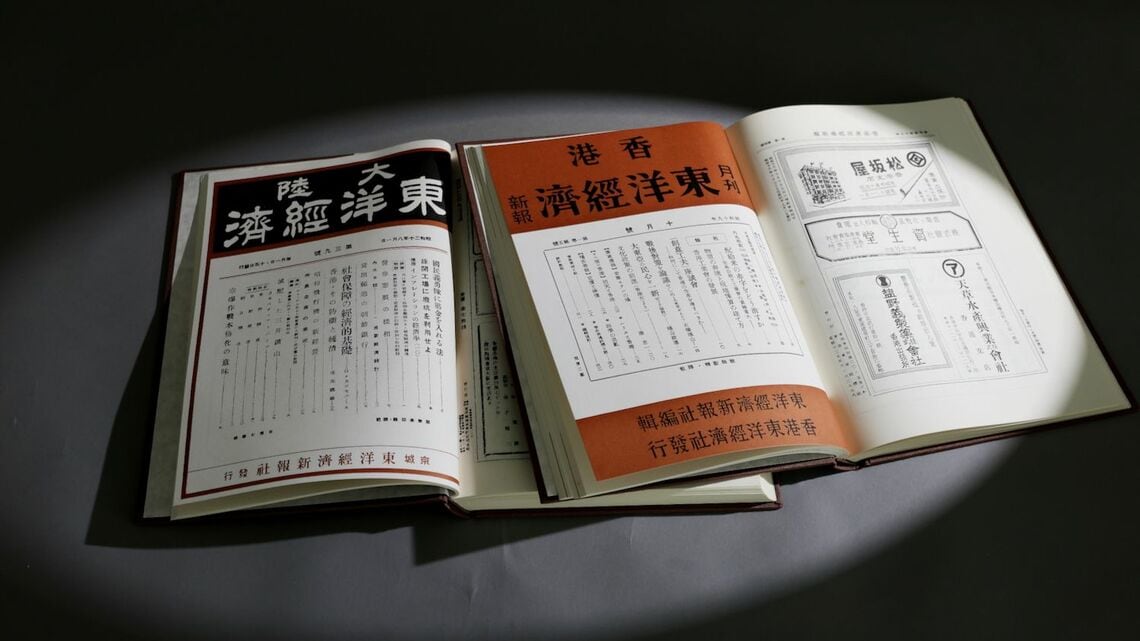

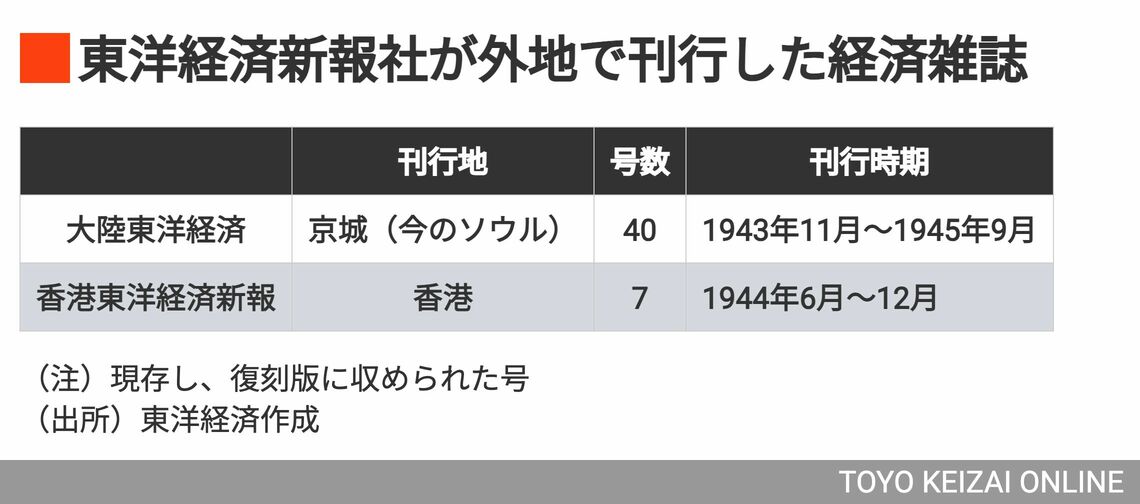

その一方で、戦中には朝鮮総督府と香港占領地総督部の要請に応じる形で朝鮮半島において『大陸東洋経済』を、香港で『香港東洋経済新報』を刊行したことはあまり知られていない。

それでは、なぜ戦前の自由主義者が戦中は軍部と協力したのであろうか。

朝鮮半島で刊行し、中国経済が対象の『大陸東洋経済』

東洋経済新報社が朝鮮半島に進出したのは1939(昭和14)年6月のことだった。このとき京城(今のソウル)に支局を開設し、3年後の1942(昭和17)年に京城経済倶楽部を創立している。経済倶楽部は、『東洋経済新報』の読者に向けて組織された親睦団体である。同地に本格的に進出し、読者を囲い込もうとしていたことを窺わせる。

最終的に1943(昭和18)年11月に京城支局が日本語による経済専門誌『大陸東洋経済』を創刊する。

『大陸東洋経済』は朝鮮総督府、朝鮮銀行、東洋拓殖など、日本政府が朝鮮の支配のために設置した行政機関や当地の主要な企業の財政援助を受けていた。しかし、朝鮮半島で刊行されているにもかかわらず中国大陸を連想させる「大陸」という名が冠されているのは、「朝鮮は大陸進出の兵站基地との位置づけで、大陸=中国の経済を対象にした」ためであった。

このような特徴を持つ『大陸東洋経済』の創刊が東洋経済新報社の主体的な取り組みではなかったことは、石橋湛山が述べる通りである。

すなわち、『東洋経済新報』1943年11月13日号に「実は此の創刊は必ずしも我々の発意ではなく、朝鮮官民の要望に応じて一肌脱ぐことになった次第だが、始めた限りは大いに発奮努力する覚悟である」と記しており、『大陸東洋経済』の創刊が朝鮮の官民の要望を受けたものであることを明言しているのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら