戦後の経済政策に関わった経済学者には、戦時中にも政府や陸海軍の経済調査に関わった経験を持つ人物も多かった。経済学者は戦時中にどのような経験をし、それが戦後の経済政策そして日本経済にどのような影響を与えたのだろうか。

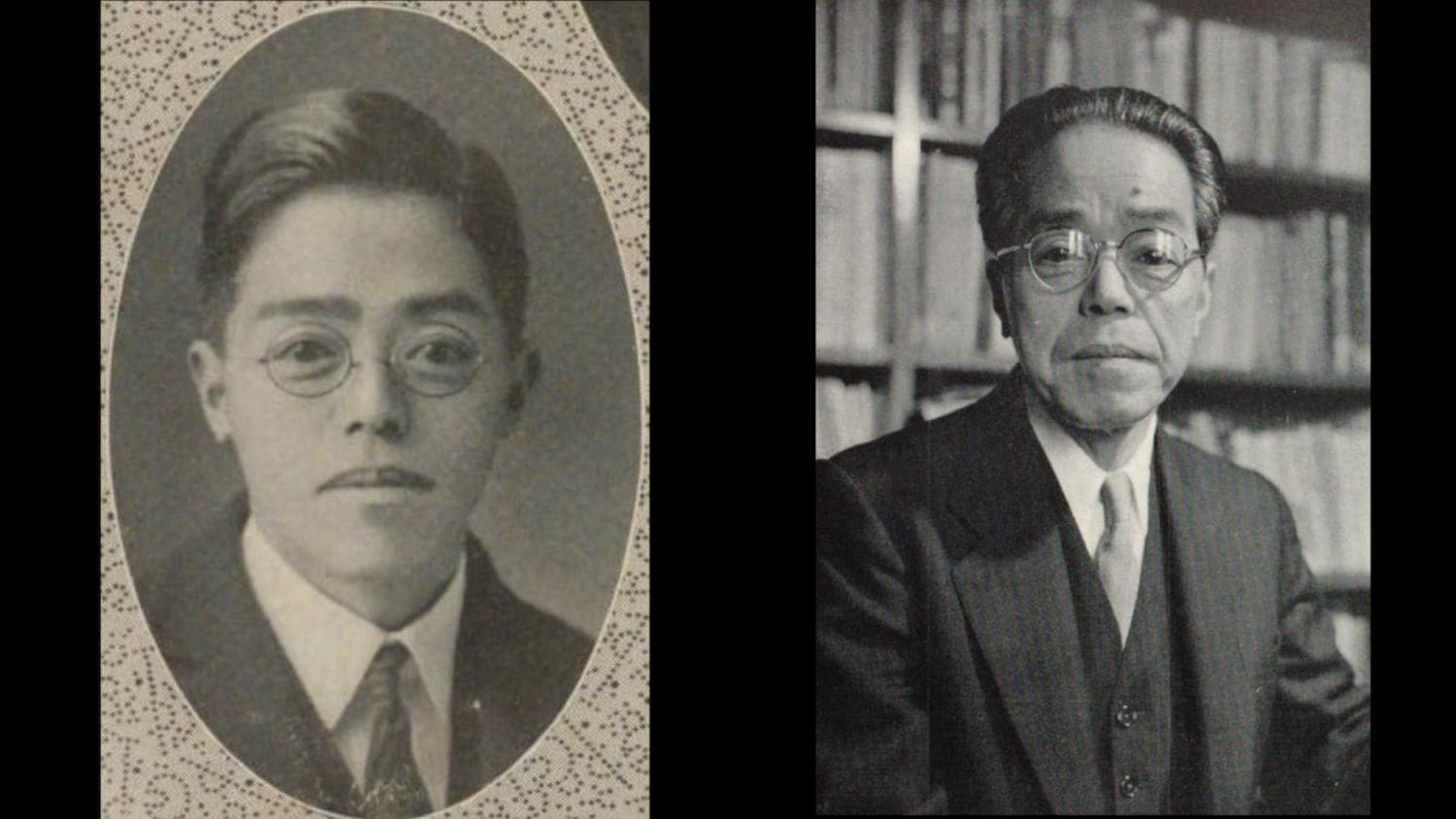

戦後の経済政策で長年にわたり活躍したマルクス経済学者の有沢広巳を例として考えたい。

「石油が足りない」ーー報告書が開戦を正当化か

有沢は東京帝国大学経済学部助教授だった1938年に第2次人民戦線事件(マルクス主義の学者や活動家が治安維持法違反容疑で大量検挙された事件)で検挙され、保釈されたものの大学を休職となった。

大学休職中に有沢は、日本陸軍が設置した経済調査機関である陸軍省戦争経済研究班(通称・秋丸機関)の研究の中心人物となる。秋丸機関には多くの経済学者・統計学者・地理学者や官僚が動員され、公開情報を収集して主要国の経済抗戦力(とくに脆弱点)の測定を行った。

有沢は生前、太平洋戦争開戦前に出された秋丸機関の報告書は日本とアメリカの経済力の大きな差を示し対米開戦に否定的な内容であり、すでに開戦を決意していた陸軍にとっては都合の悪いものだったので、報告書はすべて焼却されたと語っていた。

しかしこれは事実とは異なり、秋丸機関の作成した資料や報告書の多くは残されている。近年相次いで見つかった秋丸機関の上層部向け報告書は、アメリカの経済力の大きさを示しつつもイギリスを屈服させることは可能、また南方に進出して資源を獲得するべきだと指摘するなど、開戦に否定的とはいえない内容だった。

日本の限られた石油備蓄量から逆算して1941年内に開戦すべきだと上層部に報告した、という別の秋丸機関参加者の証言もある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら