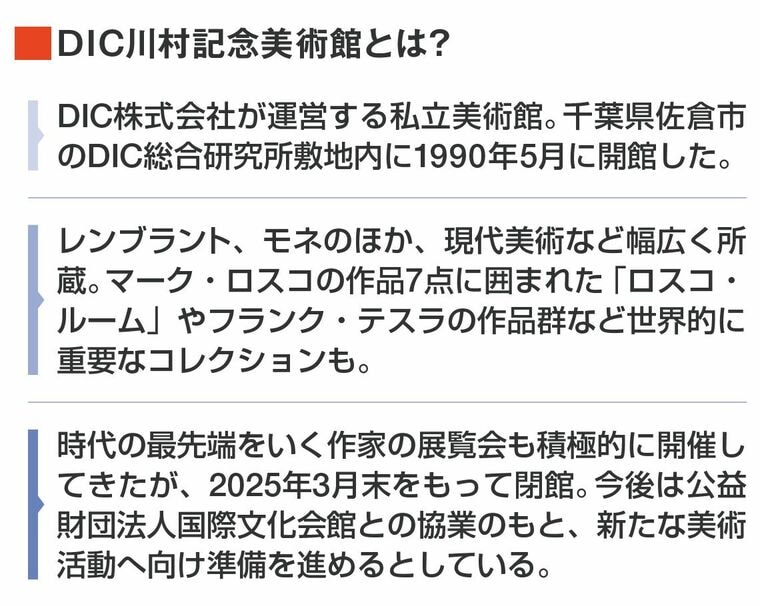

DIC川村記念美術館は、創業家の川村家・DICと関連会社が収集した美術品を公開するため、1990年5月に開館した私立美術館。日本美術からレンブラントやモネの名品、現代美術など、幅広い所蔵品が特徴だった。とくに米国抽象表現主義等の現代美術コレクションは他館では見られない強みで、現代美術関係者の間では重要視されている。

その1つが、マーク・ロスコの《シーグラム壁画》と呼ばれる作品7点の専用展示室として建築家の根本浩氏が設計した「ロスコ・ルーム」だ。

1950年代末、ニューヨークの高級レストランを飾るため制作されたが実現せず、およそ半世紀後の2008年に同館に増築される形で展示が始まった。「自分の作品だけで一室を満たす」というのが条件で、アートと空間が一体化した場として高く評価されている。

新たな「ロスコ・ルーム」を開設

なお、《シーグラム壁画》7点すべては、国際文化会館が建設する新西館への移設が決まっており、国内外で美術館などの建築を手掛けている建築ユニットSANAAが設計する新たな「ロスコ・ルーム」を開設するという。

彼らは建築家として主張しながらも、作品をいかによく見せるかにこだわっているので、個人的には大いに期待している。ロスコの作品は市場で高く評価されており、バラバラに売却される可能性がなかったとはいえない。すべてが国内に残り、本人の意志を継ぐ形で展示できるのは、とても喜ばしい。

もう1つは、幾何学的な作風が特徴のフランク・ステラの作品群だ。ロスコと同じく戦後アメリカの現代美術を語るうえで欠かせない作家で、同館には絵画に加え、1994年に制作された巨大な彫刻作品「リュネヴィル」も屋外に展示していた。

ステラの作品の変遷を辿ることができ、かつ日本でこれほどのコレクションを有する美術館は見当たらない。ほかにも、ドイツ出身で現代アートの巨匠と呼ばれるゲルハルト・リヒターをはじめ、時代の最先端を行く作家の展覧会を積極的に開催しており、同館が日本の現代美術において重要な役割を果たしてきたのは明らかなこと。世界的にも注目を集めていた。

米国抽象表現主義の大家、バーネット・ニューマンの《アンナの光》も貴重な作品だった。事情は明らかでないが、2013年に103億円で売却されており、私自身は日本にとって代えがたい損失だったと感じている。これによりニューマンの作品は日本で一切見られなくなり、アメリカに渡ったとの噂があるが、現在は行方知れずの状況だ。同館の作品は企業の所有物なので経営上仕方がないとはいえ、残念な出来事だった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら