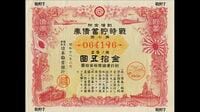

日本は第2次世界大戦の戦費をどうファイナンスしたのだろうか。

英米と敵対し外債発行が不可能な状態で、国債の国内発行だけでは足りなかった。中国大陸では円と切り離された形で現地通貨での資金調達が行われた。これを支えたのが「預け合い」という手法である。

第2次世界大戦が終わって間もない1945(昭和20)年10月、なぜ日本は経済的に無謀な戦争を始めて、そして敗れたのか、焼け野原となった首都東京の景色を前に、日本銀行総裁渋沢敬三は後世のため戦前の金融政策を正しく記録すべきと考え、当時日銀顧問だった東京帝国大学大内兵衛博士にこの仕事を委ねた。

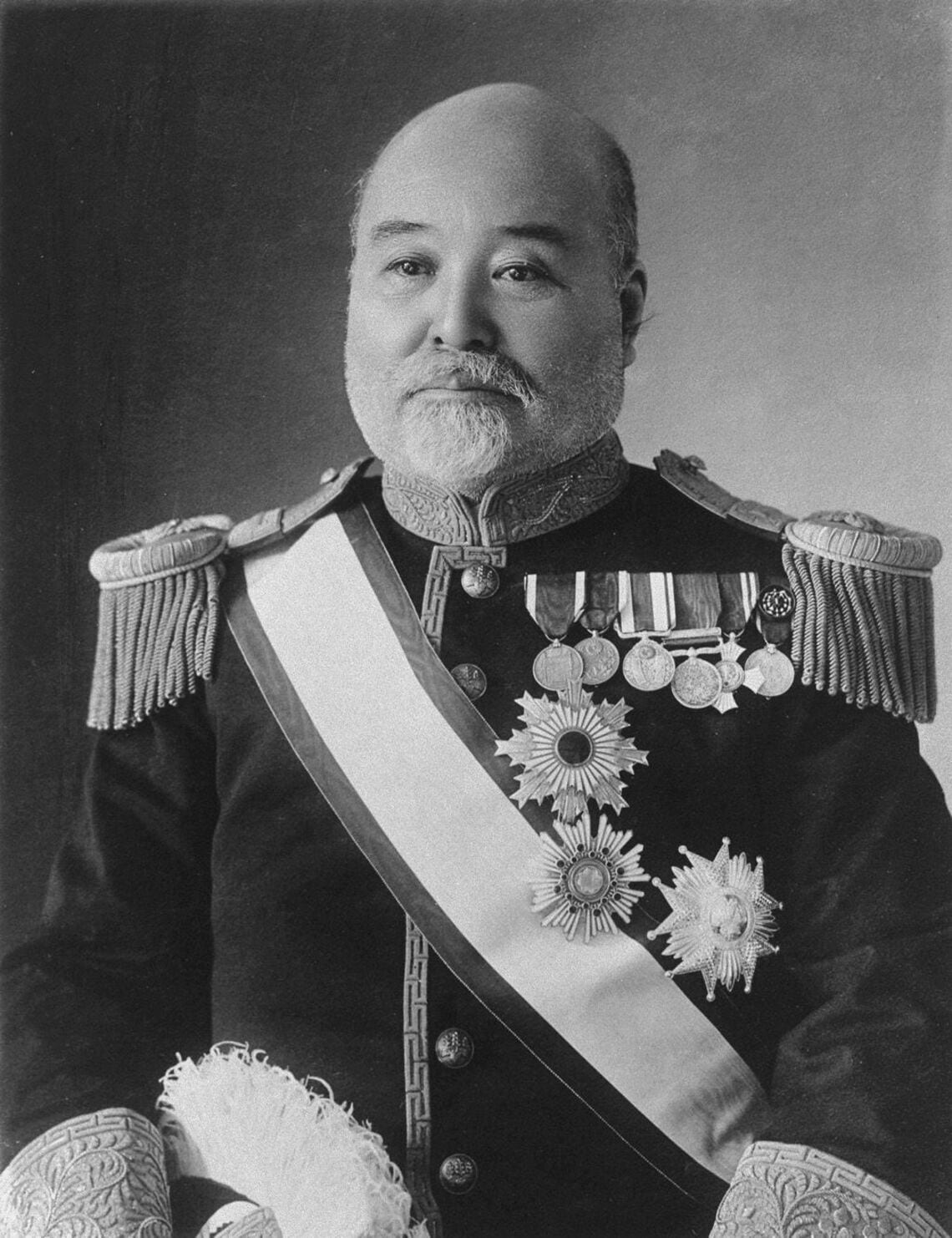

「国債の日銀引受」始めた高橋是清は悪者か

大内は日銀調査局別働隊として特別調査室を設けると約3年の年月をかけて『満州事変以後の財政金融史』をまとめあげた。

そこでは高橋是清は、膨張する軍事費や昭和恐慌時の匡救事業の

だがこうした高橋是清に対するネガティブな評価は時代背景の変化や高橋是清の業績に対するアカデミックな研究がすすむにしたがって変化して、今では1930年代の日本を当時の世界恐慌からいち早く回復させた財政金融政策の側面が評価されるに至っている。

高橋は日銀引受をあくまで「一時の便法」として、買い入れた国債を市場環境に合わせて順次市中に放出していた。実際には高橋が蔵相だったときには日銀で引き受けられた国債の85%が市中に売り出されていたのであって、国家債務が雪だるまのように膨らんだのは2・26事件での高橋の死後のこと、翌1937年の盧溝橋事件以降から第2次世界大戦までの期間である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら