「追浜(おっぱま)工場とか町が吹き飛ぶんですよ。村山みたいに。ちゃんと説明してください」

6月24日、日産自動車の横浜本社で開かれた株主総会は荒れに荒れた。「利益が出たら役員報酬を上げる。赤字になったら工場を閉鎖する。こんな放漫経営で何年会社が続くのか。どう責任を取るのか」。業績を悪化させた内田誠前社長の説明を求め、株主からは何度も怒号や動議が飛んだ。

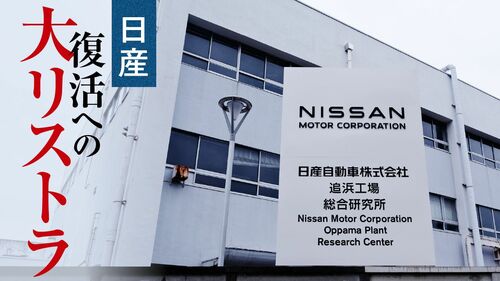

2024年度は6708億円の最終赤字に沈み、深刻な経営危機に陥っている日産。現在、復活へ向け、抜本的な大リストラに着手している。5月13日に公表した再建計画「Re:Nissan」では、現在世界に17ある工場のうち、国内も含む7つの工場を閉鎖すると明らかにした。生産部門を中心に、全従業員の15%に相当する2万人の人員も削減する。

再建計画の公表直後、閉鎖が報じられたのは、神奈川県にある追浜(横須賀市)と子会社の湘南(平塚市)の2工場だ。とくに1961年に操業を開始した追浜は日産を象徴するマザー工場。世界初の量産型EV(電気自動車)「リーフ」を生産したことでも知られ、敷地内には総合研究所や試験場、埠頭を備え約3900人が勤務する。

日産は「決まった事実はない」と報道を否定するものの、追浜工場の年間生産能力24万台に対して23年度の生産台数は12万台。一般に完成車工場は稼働率8割が黒字化の目安とされるが、追浜の稼働率は5割と低迷している。24年度の稼働率はさらに低下し4割台になったとみられる。

25年度中に発売する新型リーフは栃木工場への生産移管が決まっており、追浜工場の生産はコンパクトカーの「ノート」「オーラ」の2車種となる。「残念だが、設備が古い追浜工場が国内の閉鎖候補に挙がるのは避けられないだろう」と、複数の日産関係者は認める。

ゴーン時代の呪縛

なぜ日産はここまでの苦境に陥ってしまったのか。「村山工場(東京都武蔵村山市)を閉鎖した、四半世紀前の『日産リバイバルプラン』から何も学んでいない」「無理な台数目標の修正や過剰生産能力の解消ができなかった」。日産OBや取引先などの関係者は口をそろえてそう語る。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら