日中戦争開始(1937年7月)からアジア太平洋戦争の敗北(1945年8月)まで日本は国力の大半を戦争に傾けていた。それは政府財政では、軍事費・戦争支出の膨張であり、財源面ではそれを賄うための膨大な国債発行・消化と増税による国民負担の急増としてあらわれた。

戦時経済の下では軍需生産の拡大によって名目的な経済成長、国民所得の拡大もみられたが、それに伴う物価高騰・インフレを抑制しつつ円滑な戦争経済を遂行させていくことも重大な国家的課題になっていた。

第2次世界大戦期には国家財政は、単に戦争遂行のための経済的手段(軍事費、国債、増税)というだけなく、マクロ経済(国民経済)を視野に入れつつ戦争経済の中枢としての位置をもつようになっていたのである。

この前編では、日本の戦争財政の全体像をふまえた上で、戦時下の経済成長の実態、戦時経済と財政の循環、国民負担・増税について概観していこう。後編では、膨大な戦時国債の発行・消化の状況と、敗戦直後の経済・財政危機の実態について考えてみたい。

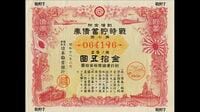

膨張した臨時軍事費特別会計

戦時期の日本財政を考察するためには、戦争遂行のために臨時に設置された臨時軍事費特別会計(以下、臨軍会計)と政府一般会計を総合して検討する必要がある。

表は戦時期における一般会計と臨軍会計、および両会計純計額の推移を示したものである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら