女子寮で生活する羽深すずなさんも「私の考えがみんなから賛成してもらえないときなどは、もっと広い視野で物事を見なくちゃいけないなという考えにもなって……。そういうときに自分が成長できていると感じます」と、穏やかな声で教えてくれた。

学園での生活を通して、人との協力の仕方や、社会の中での自分の役割という意識が育っていく。子どもたちに社会の中での役割を考えさせることは、学園が創立当初から行ってきたことだ。

タイパ・コスパと真逆の学校教育

最近よく耳にする「タイパ」「コスパ」という言葉は、教育に最もそぐわない言葉のように思うのだが、言葉のインパクトにつられて親もそれを求めてしまう。

学校を偏差値という物差しで考える時代が長く続いてきた日本では、偏差値の高い学校への進学を子どもに期待し、求めてしまう。そのような学校では確かに質の高い教育が行われていることも多く、無理もない話なのだが、偏差値の高い学校に入ること自体が目的になると、教育の本質が見失われかねない。

学校取材をしている中でよく耳にする言葉がある。

「我々は人材を育てているのではなく、人間を育てているのです」

学校は単に知識を埋め込む教科学習をする場ではなく、子どもから大人への成長を促す、社会で自立して生きるための術を身につける場でもある。ここが塾や予備校との大きな違いだ。

予備校はいわば偏差値を上げることを目的に通う場所だが、学校はそうではない。人間としての成長を促す場でなければならない。だがこの人間としての成長は、「タイパ」「コスパ」よくできるものではない。

自動販売機のように、お金を入れたらすぐに商品(結果)が出てくるというものではない。結果は子どもが社会に出てから見えてくる。人間を育てる教育では、人と人との関わりの中でしか得られないことも多いため、これもかなり時間がかかる。

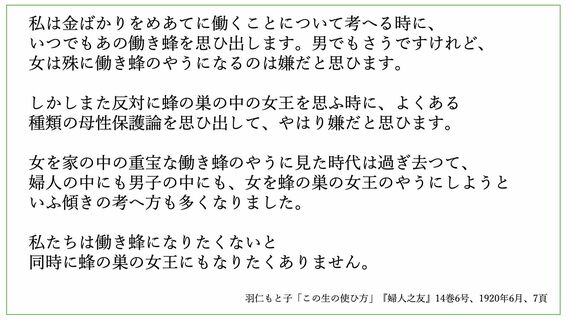

羽仁もと子の創立した自由学園は、大学受験をゴールとする価値観からすると、「タイパ」「コスパ」はかなり悪い。受験に向けてのテクニックなどはまったくといっていいほど教えない。

しかし、この学園で生徒たちは社会に出てから役立つ人間力を育む。この学園で過ごした卒業生の活躍は多彩だ。羽仁もと子が学校を創設して100年、今もなおこの学園は社会をよくする良質なお節介人を世の中に送り出している。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら