日本の小中学校の先生は世界一多忙、ということは、TALIS (OECD国際教員指導環境調査)などでも明らかだが、何をどうしていけばよいだろうか。

現在、各地の教育委員会では、学校の働き方改革に関わる計画づくりに奔走している。「もうかれこれ5年以上、取り組んできたのに、今さら計画をつくったところで、変わるのか?」といった疑問が、おそらく教育委員会にも、学校にも、社会にもあるかもしれない。

計画があればそれでよし、というものではもちろんない。だが、働き方改革に特効薬がない中、また財政事情や人手不足もどんどん厳しくなる中、計画もないところでは進捗させることはいっそう難しいし、必要な予算も確保できない。どのような計画と運用が必要なのだろうか。

計画づくりが目的化?残念なケース

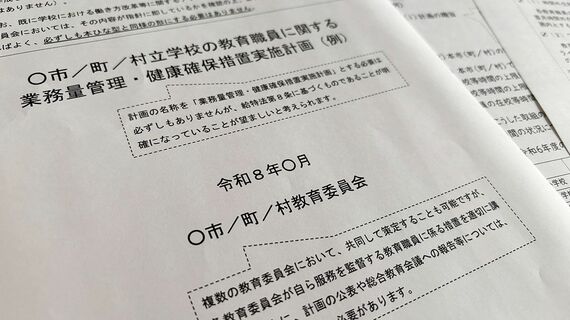

今回の動きの背景には、今年6月に給特法が改正されたことがある。法改正を受けて9月に、文部科学大臣は「業務量管理・健康確保措置に関する指針」を改訂した(以下、指針)。また、給特法とその指針を踏まえ、各教育委員会は業務量管理・健康確保措置実施計画を策定するとともに、実施状況を公表することが法律上義務付けられている(改正給特法第8条)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら