ただ、学校では翌朝遅めに出勤することが難しいときもあるので、運用上の工夫やルールの例を文科省や自治体で共有していく必要があるだろう。

④「3分類」たたき台に教職員が協議、できることに着手

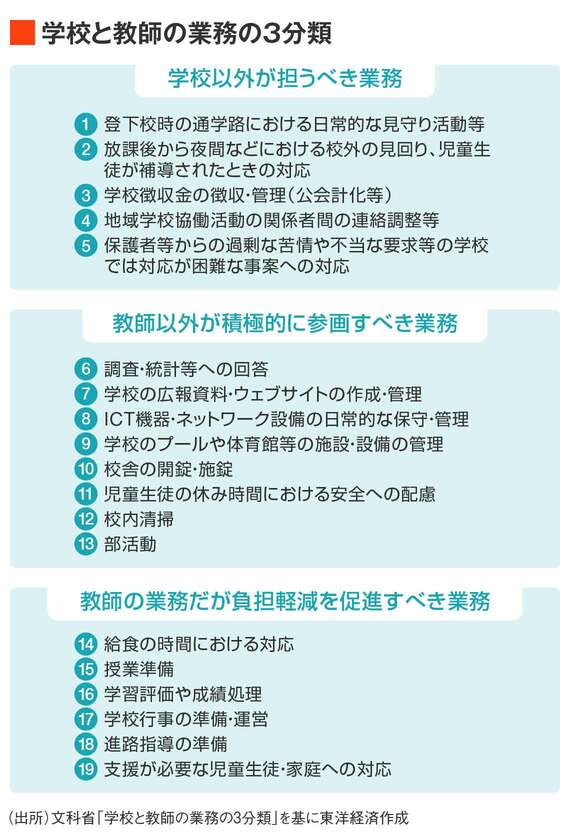

今回、一部の業務は学校から切り離す、教員以外の担い手にシフトしていくといった業務の仕分け、3分類を更新して、指針に位置付けた。例えば、保護者等からの過剰な苦情等は「学校以外が担うべき業務」に、プール管理などは「外部委託等も積極的に検討」としている。

「文科省は紙に書いて、やってくださいと各教育委員会や学校に言うだけだから、ラクなもんだよ」といった感想を持つ教育委員会や校長も多いかもしれないが、今回の3分類を参考に、あるいはたたき台の1つにして、自分たちではどんな業務をどうしていくか、具体策、各論を議論していく必要がある。

すでに会議の見直しや部活動の休養日の設定など、各学校等でできることはやっているが、この3分類にあることで、まだまだ未着手なものも多いのではないだろうか。

今回の各教委の計画づくりの際にも、また今後各校での取り組みを考える際にも、なるべく教職員が参加することを大切にしてほしい。最前線の学校現場では、いろいろな改善アイデアや気づいている問題があるものだ。トップダウン的な働きかけだけでは、参画意識は高まらず、やらされ感が募るものとなりやすい。

なお、私も参加した中教審でも確認したが、この3分類を参考に、各自治体・学校でもっと強力に進めたり、記載のないほかの業務も見直したりすることは大歓迎だ。以上、4つのポイントについて解説した。特効薬はないが、これらに気を付けて実行するだけでもだいぶ変わってくるはずだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら