栃木公立3校目のSSH、県立高校再編でスピード改革「常に最適解を更新する」学校教育へ 宇都宮東高校・附属中学校が中等教育学校に

目指すのは「単なる規模縮小ではない」教育改革

栃木県の県庁所在地、宇都宮市。その人口は約51万人と、栃木県の人口の約3割を占める(2025年7月1日現在)。県内14市11町すべてで人口が減少しており、とくに周縁部の人口減少が著しい(「令和6年栃木県の人口」)。

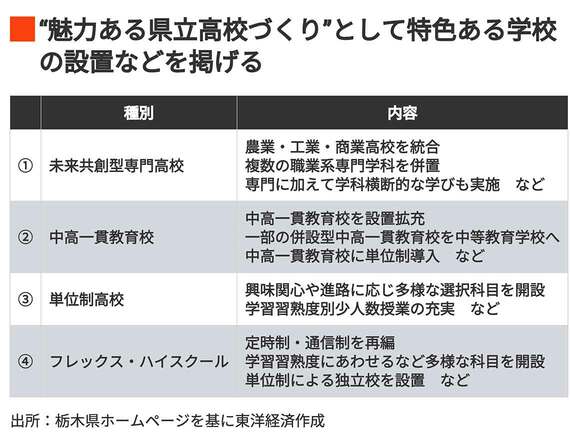

こうした中、栃木県では2013年度から県立高校の再編計画を実施。2024年度から第三期県立高校再編計画(以下、再編計画)を進めている。再編計画では、全日制高校の規模と配置の適正化とともに、“魅力ある県立高校づくり”として①未来共創型専門高校、②中高一貫教育校、③単位制高校、④フレックス・ハイスクールといった特色ある学校の設置などを掲げている。

栃木県教育委員会で高校再編担当指導主事として、この再編計画の策定に携わった鈴木啓介氏は、計画策定の背景には社会の変化と生徒数の減少などへの対応があると話す。

「本県ではこれまで、県立高校の学級規模を小さくすることで学校を維持してきました。しかし、生徒数の減少により1学年4〜8クラスという本県の適正規模を下回る学校が出てきています。オンライン授業が発達してきていますが、生徒同士が切磋琢磨できたり、さまざまなコミュニティが構築できるような学級規模が必要です。また、学級規模の縮小により、野球やサッカーなどの団体競技の部活動の維持も難しくなる事態も出てきてしまいます」

また、生徒数の減少による問題を、学級規模の縮小だけで対応しようとすると、充実した教育環境の提供が難しくなると鈴木氏は指摘する。

「国の高校標準法に基づき、一定の学級規模があれば、理科の物理・化学・生物など専門性の高い教員を配置できますが、学校規模が小さくなってしまうと配置される教職員数が減少します。再編計画の狙いは、単に規模を縮小することなく、統合等により、将来の子どもたちにとってよりよい教育環境をつくることなのです」

併設型中高一貫校から「中等教育学校」に再編する狙い

再編計画における特色ある学校の設置の1つに中等教育学校への再編がある。その対象となったのが栃木県立宇都宮東高校・附属中学校(以下、宇東〈うとう〉高・附中)だ。

同校は2007年に附属中学校が開校して併設型の中高一貫校に、また男子校から共学校になった。今回の再編計画により2026年度から高校で単位制を導入、2027年度には栃木県では初の中等教育学校として生まれ変わる予定だ。なぜ、こうした再編を行うのだろうか。

「中高一貫校に単位制を導入することで、生徒の興味関心に応じた科目を開講できるほか、学力差にも対応できるよう学習習熟度別少人数も展開できます。本校の生徒はほとんどが大学進学を希望しますので、単位制導入によって自分の受験科目に合わせて科目を選択したり、英語などでは4技能に関する科目を選択して苦手分野を克服するといったことも可能になります。

また、現在の本校は併設型中高一貫校であり、高校からの入学者55名を募集しておりますので、附属中学では6年間での探究学習計画や先取り教育は行っていません。しかし、県立高校の在り方検討会議(有識者会議)では、これまで以上に6年間の計画的・継続的な学びを展開できないかという議論があり、『中等教育学校に再編することが望ましい』と答申いただき、計画を策定したのです」