受験シーズンがやってきました。関東では埼玉県でいち早く中学入試がスタート。この後、中学入試・高校入試・大学入試と続いていきます。受験生には最善を尽くしてほしいと思いますが、その一方で既存の学校教育に疑問を持ちながら、現実の受験にどう向き合えばいいのか、進学先に迷う家庭もあるのではないでしょうか。

今は時代の転換期であり、教育の世界でも教師による注入型の一斉教育への疑問を呈する声が高まり、新しい教育を模索する動きが活発になっています。この連載でも、オルタナティブスクールや新設高校など、いくつかの事例を紹介してきました。

しかし、その歴史をひもとくと、100年以上前に世界的に新しい教育を模索する動きが活発になり、日本でも新しい教育の理想を掲げて新教育を行う学校が次々と生まれた時期がありました。

そうした理想の灯火の一部は言論統制が厳しくなる戦前、そして高度成長に沸き立つ昭和の経済中心・偏差値重視の価値観が主流を占める中でも消えることなく受け継がれてきました。今回は、その中の一つ自由学園(東京都東久留米市)を取り上げます。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子どもたちの笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWebまで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

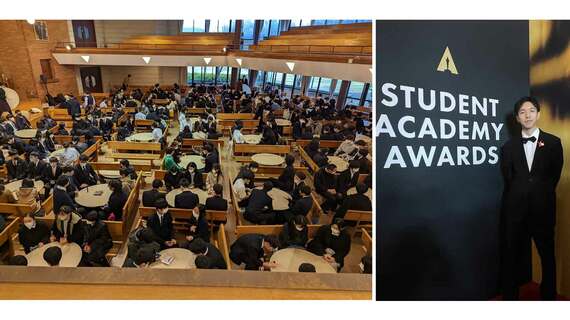

(写真:中曽根氏提供)

平和な社会を実現するピースメーカーが育つ学校

自由学園は、1921(大正10)年に、日本初の女性新聞記者であった羽仁もと子が、ジャーナリストの夫の吉一と共に、近代化する日本に、教育を通じて、人々がそれぞれのよいところを生かし合う、新社会をつくるという理念を掲げて創立された学校です。

女学校から始まった小さな学校は、やがて幼児生活団幼稚園から最高学部(大学部)までの一貫教育を行う学園に発展してきました。現在は、4歳から22歳までの幅広い年代が、10万平米の広大なキャンパスに集まっています。

「学校は単に勉強を教えてもらう場所ではなく、生徒が主体的に関わって創り出していく社会である」という羽仁夫妻の考えは今も変わることなく受け継がれ、「生活即教育」という理念のもと、キリスト教を土台とした人間教育を実践しています。

(写真:中曽根氏撮影)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら