ゴールは「食事を楽しむこと」、だから「食べない」も認める

――田中先生は、独自の「食育」を行ってきたそうですが、もともと食べることや料理がお好きですよね。

はい。僕の実家は毎年お正月に、親族が各家庭で作った料理を持ち寄って新年会をしていたのですが、いつもそれが本当に楽しみでした。今振り返ると、食の楽しさや料理を作った人への感謝を学べる環境だったなと思います。

また、両親が共働きだったため、小学生の頃から僕が妹や弟に料理を作ることがよくありました。「おいしいよ」と言われるのがうれしくてどんどん料理にはまり、小学生ながら友達を家に招いて手料理を振る舞うこともありましたね。

そんな経験から、子どもたちにも料理を食べることや作ることに興味を持ってほしいなと思い、食育に取り組むようになりました。

(写真:田中氏提供)

――どのように食育を行われているのですか。

一般的な食育は、自分で育てた野菜を収穫してそのまま食べるような活動が多いですが、例えばトマトを嫌いな子が生の青臭いトマトを食べてもおいしいとは思えないんですよね。それに、僕はもっと日常的に食育をやりたくて、公立の小学校にいたときは給食の時間に取り組んできました。

大きなゴールは、食事を楽しんでもらうこと。まずは給食を喜んで食べられるようになる、そして給食がどうやって作られたのか興味を持つところまでいけるといいなと。給食が好きかどうかは子どもによって段階が違うので、それぞれいろんな気づきが得られるよう意識していますね。

――苦手な食べ物がある子にはどう働きかけているのでしょうか。

「いただきます」のあいさつの後に「減らしタイム」を設け、「体調的に食べきれないな」「これは苦手だな」と思うときは、減らしてもよいことにしています。食べたことのない料理が出ると「どんな味かわからないから減らす」という子もいますが、それもOK。

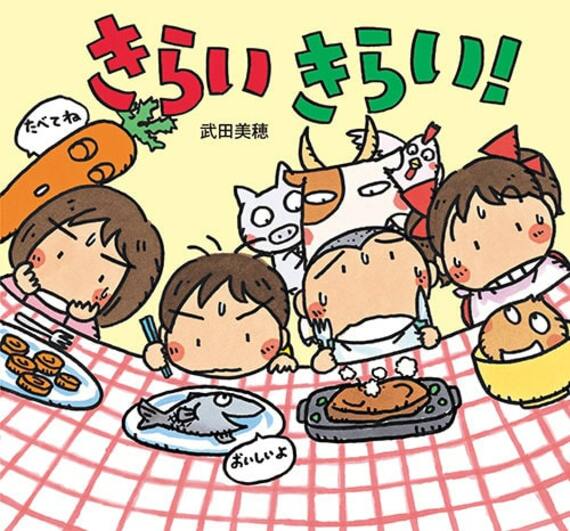

(武田美穂 作・絵/童心社)

大人は、よかれと思って「体にいいよ」なんて言って強制的に食べさせようとしますが、それでは給食の時間がしだいに憂鬱な時間になってしまいます。僕も以前は「食べず嫌いはもったいない。一口でも食べてごらん」と言っていましたが、今は「手をつけない」「食べない」ということも認めています。

それは、『きらい きらい!』(武田美穂 作・絵/童心社)という絵本との出合いがきっかけでした。「だいじょうぶ おおきくなったら たべられる」と温かい言葉をかけるこの絵本を通じて、「あぁ、僕は子どもの気持ちに寄り添えていなかったなぁ」と気づかされたのです。それ以来、どの学年の担当になっても、年度始めの給食が始まる前に必ずこの絵本を読み聞かせています。とくに1年生は「無理して食べなくていいんだ」と安心しますよ。

日常的に、機会を見つけては豆知識を伝授!

ただし、食べない選択を認めたうえで、食べることの大切さはしっかり伝えます。

ある日、給食でヒジキと大豆の煮物が出ました。「豆は嫌い」という子が多く、恒例の「減らしタイム」でどんどん食缶に煮物が戻ってきてしまいました。そんなとき、僕は「大豆はとっても『ダイズ』なんだなぁ~」と、大豆の話を始めます。