「魚や肉と同じく、大豆も筋肉の材料であるタンパク質でできています。大豆はさまざまな方法で加工され、異なる食品に変わります。そう、豆腐、納豆、油揚げ、みそ、しょうゆなどです。今日の煮物のお豆もそうだね。体育や休み時間に体を動かした人は、筋肉が成長しようと体の中の筋肉工場がフル回転で動き始めますが、肝心の材料がなかったらどうなるかな? さあ、『やっぱり食べたい!』『おかわりしたい!』という人はどうぞ!」

そうやって説明をすると、どっとおかわりや付け足しに集まります。「体にいいから食べなさい」という声がけだけで「説得」しようとしても、食べるのはその場限り。根拠に基づき丁寧に説明して「納得感」を生み出せれば、子どもたちは「じゃあ食べてみようかな」「体にいいってそういうことか!」と興味を持ち、自分から食べるようになります。

子どもによって体格や食べられる量、食事の好みは異なるので、一律に同じ量を食べることを求めると、どうしてもクラス全体で残菜が出て「フードロス」が発生してしまいます。

でも、こんなふうに子どもの側に立った「納得感」を生む食育を目指した結果、僕のクラスはほとんどの日が「完食」となり食缶はスッカラカン。楽しく「残菜の少なさ校内1位」を続けてこられました。

(写真:田中氏提供)

僕は完食を強制するわけでも目指しているわけでもありません。でも、納得感を生んだ結果としての完食は、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からもフードロスの削減につながるし、栄養士さんや調理員さんも喜ぶし、いいことずくめだなと思っています。

――作ってくれた人への感謝の気持ちはどう育んでいますか。

機会があるごとに栄養士さんや調理員さんの思いを伝えます。例えば、サバの塩焼きが出た際、魚が嫌いな子が大きな声で「まずそう! みんなよくこんなもん食えるよな」と言い出したことがありました。

「じゃあ私も食べない」「僕も~」と、一気にネガティブな雰囲気になってしまったのですが、そんなときは間髪を入れずに尋ねます。「ちょっと待って。調理員さんはわざわざおいしくないものを全校児童のために作っているのでしょうか」と。

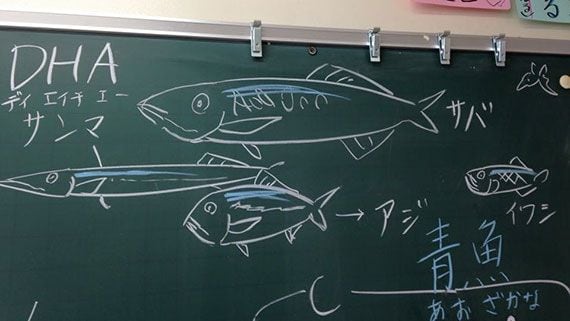

すると、「それは違う」といった声が次々と上がります。そこでさらに「なぜ給食にサバが出たのでしょう。それは、栄養士さんが『みんなにたくましく育ってほしい』と願っているからです」と言って黒板にサバの絵を描き、豆知識を伝えていきます。

(写真:田中氏提供)

「サバは漢字で魚偏に青と書きます。その名のとおり背中が青いのですが、なぜでしょう。そう、鳥などの敵から身を守るために青い色をしているのです。サバ以外にも、サンマ、アジ、イワシなども背中が青く腹は銀色。総称して『青魚』と呼ばれています。青魚はつねに泳ぎながら水面近くのプランクトンを捕食しているため、血中に酸素を送り続けなくてはならず、血液をサラサラにするDHAという成分が体内にあります」

こんな感じで「青魚を食べると頭がよくなる」といわれている理由や、タンパク質の塊である魚は成長期の子どもたちにもってこいの食材だということなども紹介する。そして、最後に問いかけます。

「調理員さんは、君たちが食べやすいように骨も丁寧に取り除いてくれます。そういう給食を作る人たちの願いが、このサバの塩焼きには込められているんですよ。おいしくないと思うのは自由ですが、それを口に出すのはいかがなものでしょう。さあ、サバの塩焼きをおかわりしたいという人はいませんか?」

こうやって丁寧に説明すると、「食べたい!」「まだある?」と、こぞっておかわりしに来ます。

給食指導に悩む教員が今すぐできることは?

――アレルギーの児童がいる場合、気をつけていることはありますか。