やはり「読書量」と「賢さ」は関係がある?

――子どもが本を読まなくなったと言われて久しく、教育現場でも読書活動が推進されていますが、田中先生はどのように読書指導に取り組まれていますか。

「作家の時間」という実践(関連記事)で作文指導を14年間続けていることは前にお話ししましたが、実はその「読むこと版」も併せて取り入れています。これも「リーディング・ワークショップ」という米国発の実践なのですが、「自ら本を読む『読み手』を育成しよう」という目的に共感し、日本の教室での実践をまとめた書籍『読書家の時間:自立した読み手を育てる教え方・学び方【実践編】』(新評論)を参考にして取り組んでいます。

文部科学省による今年度の「全国学力・学習状況調査」では、初めて家庭の蔵書数についての調査が行われ、蔵書が多い児童生徒ほどペーパーテストの正答率が高い傾向にあることが明らかになりました。「蔵書量=学力」とは言い切れませんが、関係がありそうだと思っている人は多いのではないでしょうか。

とくに教員は「読書量と賢さは比例する」と経験的に感じていると思います。僕も以前いた学校で、塾も通信添削教材も利用していないのにやたらと賢い子が何人かいたのですが、同僚と「彼らの共通点は『読書好き』だよね」と見解が一致して盛り上がったことがあります。実際、本人たちに聞いてみると、毎日多いときで1~2冊の本を読んでいると言っていました。

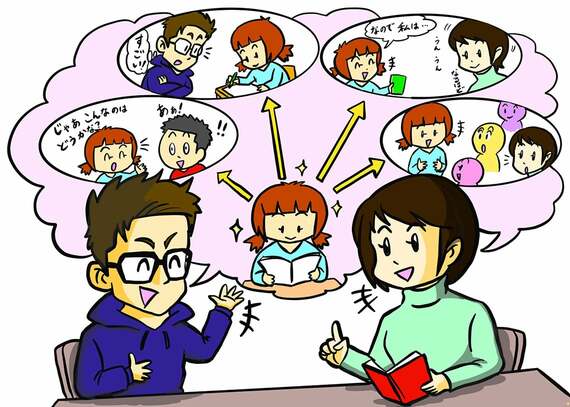

(イラスト:田中氏提供)

ここで言う「賢さ」とは、誰かの受け売りではなく、自分の考えを豊かな語彙力で表現できること。例えば、学校行事などの振り返りに「面白かった」「楽しかった」と端的に書く子が多いですが、本を読んでいる子ほど、より具体的に書きます。物語を自由に書いてみようという場面でも、表現が魅力的だと感じることが多い。

だから、僕は「書く」というアウトプットのためには「読む」というインプットが大事なのかなと思っています。実際、「作家の時間」と「読書家の時間」は両輪で回すと相乗効果があると感じます。

普段読まない本に手を伸ばすように!

――「読書家の時間」は、具体的にどんな実践なのですか。

目指すゴールは、自ら本を手に取って読書に取り組む「読書家」の育成です。だから、日常的に授業に取り入れることが大切。多くの学校では図書館を利用した「図書の時間」を設けていますが、僕はそれとは別に週に1コマ程度を使って「読書家の時間」を行っています。

「ワークショップ」(体験学習)を基本とし、教員の主導ではなく子どもたちの意見で授業をつくっていきます。「ミニレッスン(10分)」→「ひたすら読む(25分)」→「読書を振り返る・共有する(10分)」というのが1コマの流れ。この体験学習サイクルを通して、読書への興味を高めていきます。

「ミニレッスン」では、本に積極的に関わるための知識や技法を学びます。例えば、「選書」。どうやって本を選んでいるのかということについて、子どもたちが発表し合います。シリーズを制覇する子、同じ著者の本をひたすら読む子、表紙のデザインで選ぶ子など、35人いれば5~6種類の選び方は出てくるでしょう。すると、子どもたちは「あの子の選び方で本を選んでみようかな」と、いつも読まないような本にも手を伸ばすようになります。