その習い事は、誰のため?年間約1600時間の"放課後"を埋める弊害とは 忙しい小学生の週5日以上"習い事漬け"に警鐘

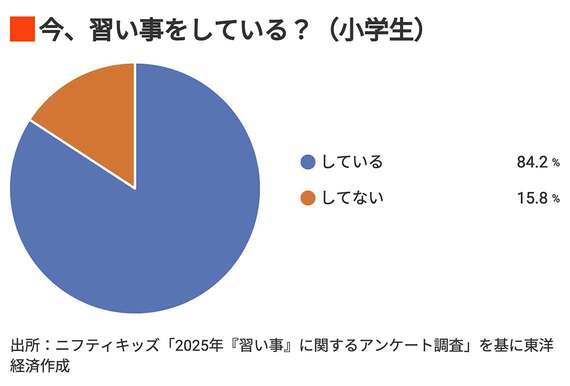

習い事をしている小学生は全体の84.2%

将来の役に立つことをさせたいと思い、スイミングやピアノ、英語などを習わせている親は多いのではないだろうか。

ニフティキッズが行った「習い事」に関するアンケート調査によれば、習い事をしている小学生は全体の84.2%を占める。

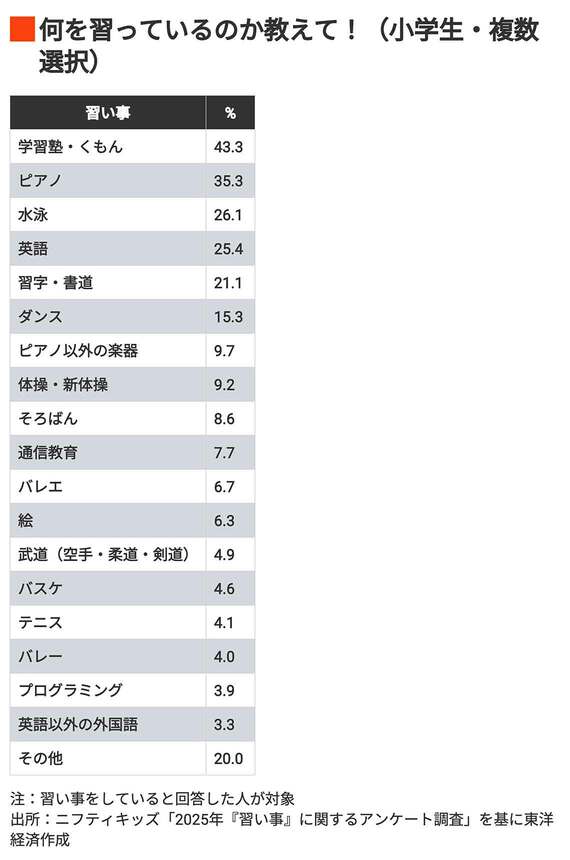

さらに習い事をしていると回答した小学生のうち「学習塾・くもん」に通う人の割合は43.3%と約半数にのぼる。これはすべての習い事の中でダントツの1位だ。2位のピアノとは8ポイントもの差がついている。

同調査では、小中学生に1週間のうちどのくらい習い事に通っているかも聞いている。週1日と答えた人が最も多く全体の26.3%、日数が多くなるほど割合は少なくなるが、週5日が11.3%、それ以上と答えた人が10.4%もいた。

「ぼーっとする時間」は、創造性を育むのに不可欠

習い事を通じてさまざまな経験が得られ、子どもの成長や可能性を広げることにつながるのは魅力である一方、近年“習い事漬け”の子どもも増えている。その背景には、共働き家庭が増えていることも少なからず関係しているだろう。

夫婦共働きの割合は、今や夫婦世帯全体の約7割を占め(令和5年版厚生労働白書)、子どもを産んだあとも仕事を辞めずに働き続ける女性が増えている。そんな中、放課後学童クラブ(以下、学童)代わりの預け先として習い事が選ばれているほか、中学受験対策の早期化など、さまざまな要因が絡み合っている。

民間学童保育「キッズベースキャンプ」を運営する東急キッズベースキャンプ代表取締役社長の島根太郎氏は、「土日や長期休みも含めて計算すれば、小学生の放課後の時間は年間約1600時間になる」という。これは、小学校の授業時間にあたる年間約1200時間を大きく上回る。

「放課後時間は、本来子どもが自由に遊びを選択できる、子どもたちにとっての“ゴールデンタイム”です。しかし、よかれと思って多くの習い事を入れた結果、子どもから自由な時間が奪われているように感じています。余白のないスケジュールは、子どもの成長に影響を与える可能性があります」(島根氏、以下同じ)

子どもにとっては、友達と遊ぶ時間、自分がやりたい習い事の時間の両方を確保できるバランスが非常に重要なのだ。なかでも問題なのは、平日の週5日を習い事で埋めてしまうケースだ。

「“習い事漬け”の大きな弊害の1つは、友達と遊ぶ時間がなくなることです。平日に毎日習い事が入っていると、友達から誘われても『習い事があるから行けない』という状況が頻発してしまいます。学校で約束して帰宅後に遊ぶだけでなく、約束もなく友達が突然家先に訪ねてくる。こうした予期しない交流こそ、子どもの社会性を育むうえでとても大切なのです」

友達と遊ぶことで、社会に出てから求められるコミュニケーション能力や人間関係形成力、バランス感覚といった「非認知能力」が育まれていくという。さらに、見過ごされがちなのが「ぼーっとする時間」の価値だ。

「大人は、子どもがただぼーっとしているのを見ると『何しているの!』とつい言いたくなりますが、その時間に子どもの脳はフル回転しています。例えば、頭の中の情報を整理したり、新しいことを空想したりといったように。脳科学的にも、ぼーっとする時間は創造性を育むうえで重要なことがわかっています」