共働き家庭を待ち受ける「夏休みの壁」、学童なしで大丈夫?プロに聞いた乗り切り方 子どもの力を引き出すプランニング術とは

自宅近くで利用できる施設の再確認を

夏休みがいよいよ目前に迫っている。長い夏休みをどう乗り切ればいいのか、頭を悩ませている親は多いのではないか。

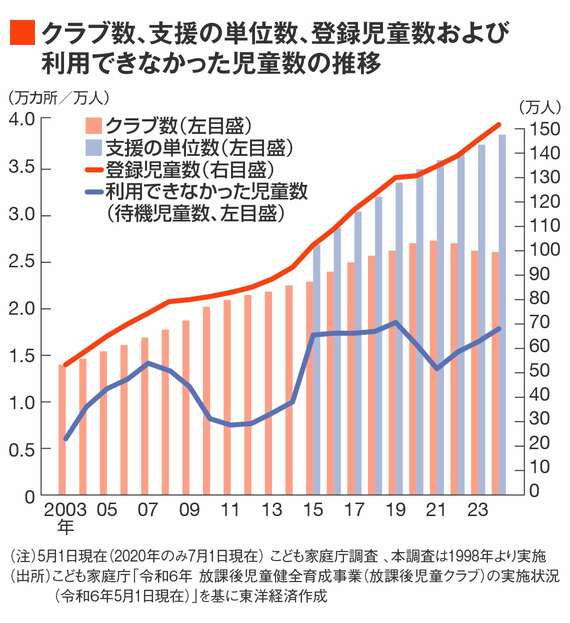

働く女性の増加により、日本の女性の労働力率を示す「M字カーブ」は著しく浅くなり、もはや台形に近づきつつある。共働きが増え、小学生を放課後や長期休暇中に預かる「放課後児童クラブ」(以下、学童)の登録児童数は全国で151万9952人、待機児童も1万7686人と増加傾向にある(こども家庭庁「令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」〈2024年5月1日時点〉)。

とくに保育園から学童に切り替わる「小1の壁」、学童の対象年齢から外れることもある「小4の壁」に直面し、希望していても学童を利用できない、また子どもが学童に行きたがらないなどの理由で「学童なし」で夏休みを過ごす予定の家庭もあるだろう。

「子どもが学童に行っていない場合、一般的な代替手段として考えられるのは、地域の放課後子ども教室や児童館です。また、図書館や公民館、夏休み期間中は小学校の体育館・校庭や図書室などの施設が開放されることもあり、それらをうまく活用するのもいいでしょう」

こう話すのは、民間学童保育「キッズベースキャンプ」(以下、KBC)を運営する東急キッズベースキャンプ代表取締役社長の島根太郎氏だ。

放課後子ども教室とは、すべての児童を対象として、自治体が地域住民と連携して学習支援や遊び、体験活動などを行っている子どもの居場所だ。児童館でも夏休み期間中は、子どもが「孤食」とならないよう館内で持参したお弁当を食べることができるところもある。

近年は全国的に真夏日・猛暑日が続き、子どもを屋外で長時間遊ばせると熱中症の心配も出てくるため、こうした自宅近くで利用できる施設について改めて調べておきたいところだ。

子ども向け体験プログラムのスポット利用もおすすめ

スポットで、子ども向け体験プログラムやサマースクールを利用するのもおすすめだ。とくに夏休み期間中は、一般企業なども含めて、家庭ではなかなかできないプログラムを用意しているところは多い。最近では、工場見学や職業体験、農業や漁業などの一次産業体験など、親子で参加できるものもある。

また民間学童を利用するのも1つの手だ。島根氏は「民間学童の最大のメリットは、保護者の就労要件などを問わず、誰でも利用できる点にあります」と話す。

単に子どもを学童に預けるだけではなく、せっかくの長期休暇なのだから、子どもの得意なことや好きなことを発見する機会にしたいところ。幼い頃の体験が、大人になった今の自分をかたちづくっていると感じる経験は誰にでもあることだ。

「KBCでは子どもの世界が広がるきっかけになればという思いから、特定のスキルを教える習い事ではなく、バリエーション豊かな体験プログラムを用意しています。例えば、プロのアーティストと絵を描いたり、農園で野菜を収穫したりといったものです。夏には2泊3日のサマーキャンプをはじめ、自由研究のテーマにもなる特別講座を開催します」