親や祖父母のスマホでゲーム課金も、夏休み要注意「子どもの消費者トラブル」 サプリや美容系商品の「定期購入」にも落とし穴

平均額は約16万3000円、増え続ける「オンラインゲーム課金」

近年、スマホなどICT機器を通じた子どものトラブル相談はどのような内容が多くなっているのだろうか。国民生活センターの山之内優花氏は、「小中高生に関しては、やはりオンラインゲーム課金のご相談が非常に多くなっています」と話す。

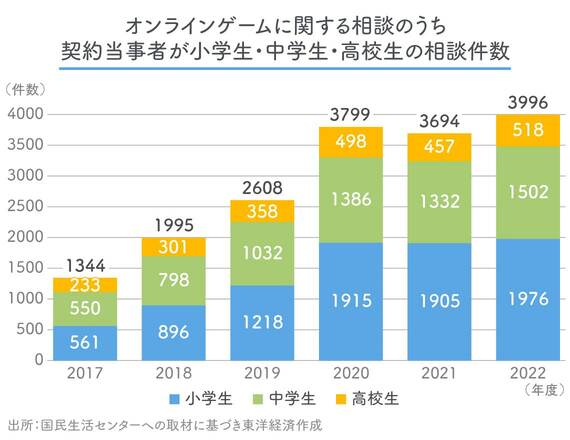

オンラインゲーム課金の小中高生の相談件数は右肩上がりで、コロナ禍以降は高水準が続いており、2022年度は3996件に上った。まだICTリテラシーが十分でないからか、とくに小学生の課金が目立つ。

子どもが保護者に泣きついて相談に至るというよりも、保護者がクレジットカードの明細や携帯電話料金の明細を見て高額な請求に驚き、相談するケースが多いという。22年度に寄せられたオンラインゲーム課金の相談では、「支払ってしまった平均額」は約16万3000円、ボリュームゾーンとしては11万~50万円だった。

昔は買い切りのゲームソフトが一般的だったが、今のゲームはオンラインが主流。保護者がスマホをちょっと子どもに貸した際に、そのスマホにひも付くクレジットカードやキャリア決済を利用して課金されてしまうパターンが多いという。

「保護者のお古のスマホを子どもに与え、自宅でWi-Fiにつなげて遊ぶことだけを許可しているケースでも、親の決裁データがスマホに残っていたり、ご褒美などの機会に1~2回課金した際の入力データが残っていたりして、子どもがそれを利用して課金することも多いです。また、どうしても課金したい子どもは『親にバレずに課金する方法』などの情報をネットで探したり、子ども同士で情報交換したりして課金する事例もよく見受けられます」

未成年も多い「サプリメントや美容系商品の定期購入」の相談

同センターでは電話を中心に相談を受けているが、オンラインゲーム課金の相談があった際は、ゲームを提供しているプラットフォーマーとの交渉に入り、そこでうまくいかない場合はゲーム会社と交渉していく。

「まずは私たちのほうで保護者と子どもの間のトラブル要因や今後の対策などを整理したうえで、事業者と交渉しています。しかし、オンラインゲームの事業者側も実際に子どもが利用しているかどうか確認することが困難ですし、ときには交渉に応じないことも。そのため返金についてはケース・バイ・ケースです」