「バーチャル教室」も開始、熊本市が不登校生のオンライン支援を進化させる訳 学習支援「フレンドリーオンライン」成果と課題

「居場所ができてよかった」との声多数、参加者は増加傾向

文科省の2021年度の全国調査では、熊本市の不登校児童生徒数は2152人(小学校757人、中学校1395人)に上った。ここ5年間で倍増しており、大きな課題となっているという。こうした中、22年度から熊本市教育委員会が不登校児童生徒を対象に始めたのが、オンライン学習支援「フレンドリーオンライン」だ。

コロナ禍で一斉休校となった際、オンライン授業を導入したところ、不登校児童生徒も参加できたケースが多かったことから、オンライン学習が支援の選択肢となりうると考え、21年度9月からの試験実施を経て本格的にスタートした。

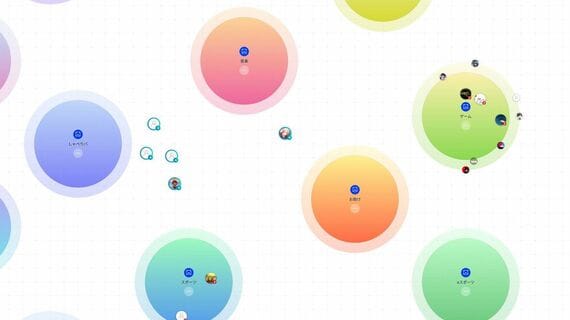

フレンドリーオンラインは、本荘小学校と芳野中学校、2つの拠点校からZoomで配信を行っている。児童生徒は1人1台のGIGA端末を使い、すららネットのAI型学習アプリを活用して学習を進め、専任の教員がチャット機能やロイロノートなどを通じてわからないところなどに答える形で学習をサポートする。そのほか、市内の美術館や博物館などからオンライン中継する出前授業「わくわく学習」も月に数回実施。参加状況は各学校に毎月報告しており、校長の判断で指導要領上の出席扱いになる。

22年度の市内申込者数は小学校74人、中学校237人の計311人。体験期間となる最初の1カ月以降も継続し、正式参加している生徒数は、小学校51人、中学校180人の計231人(23年1月現在)となっており、参加人数は増加傾向にある。

市教委総合支援課が22年末に実施したアンケートでは、「居場所ができてよかった」という声が多く寄せられたという。具体的には次のような声も上がっている。

「病気になり学校に行けなくなって、最初はこれからどうなるかと不安で仕方がなかったけれど、先生たちがいつも温かい言葉をかけてくださり、居場所をつくってくださることで気持ちが救われています」

「勉強だけではなく、みんなの趣味や特技みたいなものも取り入れてくれて楽しい。自分のことを紹介すると先生も褒めてくれるので、モチベーションが上がります」

保護者からは、「定期テストを受けてみると、なかなか点数が取れない。もっと勉強を教えてほしい」という感想も一部あったが、「居場所を感じている」「子どもが前向きになった」といった感想が多かったという。

自己肯定感が向上?意欲的に活動し始める子も

芳野中学校の学習支援員を務める中野俊広氏も、手応えを感じている。

「勉強に前向きではなく、自分の将来を悲観的に考えていた中3の生徒が、自分で進路を決めて主体的に取り組み始めたんです。その子は絵が好きで絵画塾にも通うようになったのですが、まさに子どもが激変するのを目の当たりにしました。オンライン上に居場所ができたことが、自己肯定感の向上につながったのではないでしょうか。子どもたちはみんな学ぶ意欲があり、環境さえ整えば自己表現ができるのだと思います」