「バーチャル教室」も開始、熊本市が不登校生のオンライン支援を進化させる訳 学習支援「フレンドリーオンライン」成果と課題

モードの切り替えによって交流の歓迎度合いを表明できるほか、発言はしないけれど会話は聞いていたい「聞き耳」の機能もある。西尾氏は「小学生は、交流そのものに抵抗感を持つ子も多い。教室から出て先生の話を聞くだけという選択もできるので、子どもにとってより安心して学べる場になりそうです」と話す。

バーチャル教室の運用はまだ始まったばかりで試行錯誤は続くが、中野氏もすでに感じているメリットについて次のように語る。

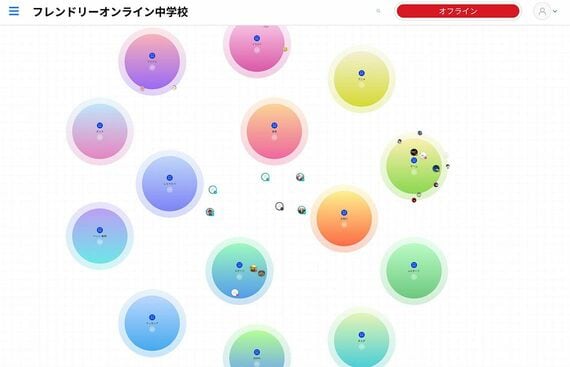

「これまでは子どもたちの名前がZoomの画面に一覧で並ぶだけで、それぞれの動きがわかりませんでした。しかしバーチャル教室では、子どもたちがどこでどんな学びをしているのか、休憩中に誰とおしゃべりをしているのかをリアルタイムに画面で把握できます。子どもたちも同様に、自分や友達の存在が感じられるようになったことで、より安心して活動できるようになっていくのではないでしょうか」

実際、喜んでいる中学生は多く、自分のことを表現したい、気の合う友達がいれば話をしたいという思いが伝わってくるという。普段は学習支援員とも話をしない子が、友達とコミュニケーションを取る様子も見られたそうだ。

今後は、本格的に授業に活用していくだけでなく、子どもたちが自由に話し合いやサークル活動ができるようなバブル空間も作っていく。活用が進んだ場合には、360度VRシステムを用いたオンライン社会科見学や、3D空間による学習支援も予定している。

また、準備が整い次第、オンラインツールの使用履歴の取得や学習記録が自動で可能となるダッシュボードも導入する。取得データやアンケート結果は熊本大学や熊本県立大学などと連携して分析し、学習意欲や自己肯定感の変化などを見ていくという。

さらなるテクノロジーの活用を進める一方で、「そこが本質ではない」と市教委の須佐美氏は語る。次年度も目指すのは、あくまでも「学習機会の保障と居場所づくり」。とくに他者とのつながりを安心して持てる居場所を広げ、コミュニケーションの壁を低くしたいという。

例えば、すでに「わくわく学習」では、教育支援センターと連携し、県立美術館のバックヤードツアーやワークショップなど、希望すれば参加できる対面での学習機会も設けている。これを機に、教育支援センターの通所につながったケースもある。

「市内には、まだまだどこにもつながっていない子どもたちがたくさんいます。そんな子どもたちに少しでも参加してもらえるようにしたい。学校、教育支援センター、フリースクールなども含め、子どもたちがもっと自由に選んで学べるようにしていきたいと考えています」(須佐美氏)

(文:國貞文隆、写真:熊本市教育委員会提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら