「世界に羽ばたかない」大学でも人気の納得理由、地方の小規模大学が生き残る術 全国の学長が注目する学長・大森昭生氏に聞く

全国の学長が注目する「群馬のための大学」

群馬県前橋市にある共愛学園前橋国際大学の学長 大森昭生氏をご存じだろうか。全国の大学の学長が「注目する学長」に4年連続で選ばれている業界の有名人だ。しかも、学長が「教育面で注目する大学」部門でも2017年から上位を維持している(朝日新聞出版「大学ランキング」)。

共愛学園前橋国際大学 学長

1996年に同大に入職し、国際社会学部長、副学長を経て2016年より現職。文部科学省や内閣官房の各種委員をはじめ、中央教育審議会でも大学分科会など各種委員を歴任。群馬県青少年健全育成審議会会長、群馬県教育振興基本計画策定懇談会座長、県都まえばし創生本部有識者会議座長なども務める

「私の評価というより大学の評価が学長の評価になったのでは」と話す大森氏は、「玄人から面白い大学と見られている」要因は大きく3つあるという。

1つ目は、これまでの大学のあり方とは異なる位置づけを標榜していること。日本の大学の大半は小規模大学や地方大学だが、いまだに「一部の有名大規模大学がいい大学」という価値観は根強い。

「いわゆる“いい大学”は全国から学生を集め、世界へ羽ばたかせますが、うちは学生を地域からお預かりして地域にお返ししています。マーケットを限定し、“群馬のための大学です”とビジョンを明確にしているのです」

2つ目は、教育のあり方を転換したこと。大教室で教員が専門知識を教授するスタイルから、アクティブラーニング中心の学びへと舵を切った。専門知識をつけて世界に送り出すのが大学の役目といわれた時代から、予測不可能な時代を生き抜くためのコンピテンシー(資質・能力)の育成を掲げ、地域に出て実践的に学ぶことを進めてきた。

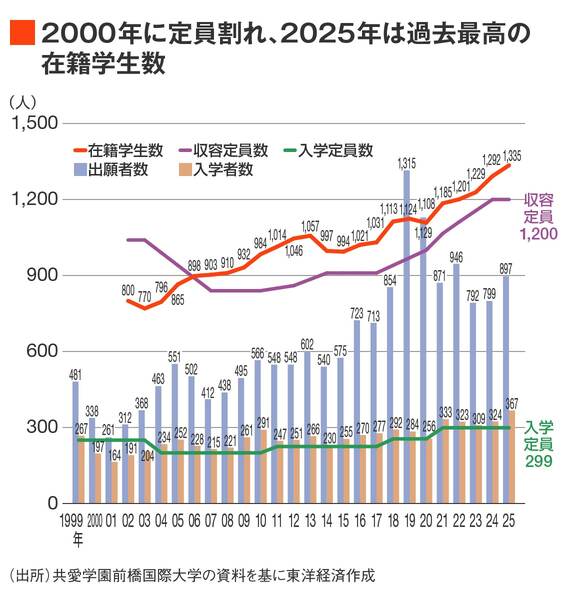

3つ目は話題性だ。地方の小規模大学でありながら定員を増やし、学生数が増え続けている。

「東京の私学で志願者が増えても話題にはなりませんよね。地方の小規模私学でそんなことが起こるわけないと思われているから話題になるのでしょう」

「定員割れ」から「地元の子が集まる大学」となった起死回生策

いまや共愛学園前橋国際大学は、群馬県内から学生が集まる人気大学となったが、25年前は危機的状況にあった。

1888年創立の共愛学園は1988年に共愛学園女子短期大学を開学。1999年には四年制大学として生まれ変わったが、2000年には定員割れの危機に陥っていた。

「こちらが “カリキュラムの充実した日本初の国際社会学部です”と胸を張っても、高校生には何を学べるかわからない大学に映っていたのです。そんな時、ある教授がポツリと『地元の子が敬遠しているのに全国から学生が集まるはずはないよね』と言ったことから、ビジョンが明確になりました」

そのビジョンとはもちろん、マーケットを絞った「群馬のための大学」だ。これを実現するために取り組んだのが①地学一体の学び、②学習成果の可視化、③ガバナンス改革の3つだ。