子ども「視力1.0未満」最多、近視に外遊びが効果的 GIGA時代「デジタル機器使用」増への対処法

デジタル機器の長時間使用が近視の要因の1つに

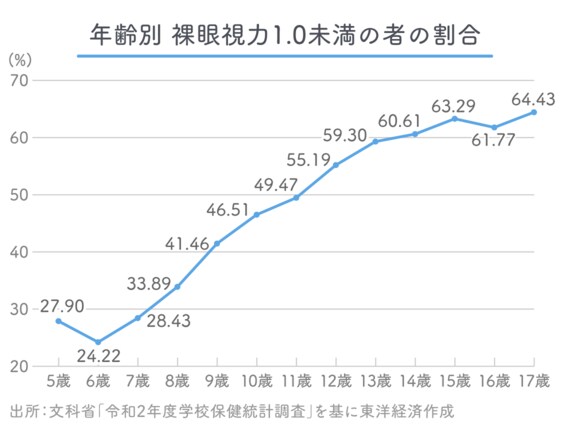

文部科学省が2021年7月に発表した「令和2年度学校保健統計調査」によると、子どもたちの裸眼視力が1.0未満の割合は、小学校37.52%、中学校58.29%と過去最多を更新した。

この要因の1つとして挙げられるのが、パソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などデジタル機器の急速な普及である。眼科医で日本眼科医会理事の丸山耕一氏は、子どもたちの視力低下の背景について、次のように語る。

「総務省の『令和元年版 情報通信白書』によると、インターネットが登場・普及して10年ごろから家庭の通信環境が整い始め、“ガラケー”からスマートフォンへのシフトも起こりました。それ以前からゲーム機の流通などもあり、パソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機といったデジタル機器が、私たちの日々の生活に欠かせないものになってきました。このような環境の変化に伴い、子どもたちの利用時間も増えてきているのが現状でしょう。

デジタル機器の使用は、読書と同じく、近くのものを見る“近見作業”に当たります。多くの子どもたちがデジタル機器を使い、至近距離で画面を見る機会が多いと、近見作業の増加、つまり手元近くにピントを合わせる機会、時間が増えることにつながります。このピント合わせに順応するために、眼球の前後の長さを表す『眼軸長』が伸びると考えられています。読書によって近視が進むことは知られていましたが、デジタル機器と近視の関係は、テクノロジーの進化と近視研究とのスピードのギャップから、確実なエビデンスが乏しい状態でした。しかし最近は、近視の進行にデジタル機器の関与を示唆する論文が徐々に増えてきています」

子どもたちの視力低下は、「父親か母親のどちらかが近視だと子どもも近視になりやすい」といった遺伝的要因だけでなく、「ライフスタイルの変化によるデジタル機器の長時間使用」といった環境的要因も大きく関係しているといえる。

文科省では、今回の調査結果を踏まえ、全国の学校で近視について9000人規模の調査を始め、近視の動向を注視していくという。

目の健康啓発マンガ「ギガっこ デジたん!」

学校現場では、21年4月から、GIGAスクール構想による1人1台端末環境下での学びがスタートした。今後は、学習者用デジタル教科書の普及促進を図る計画もある。

「日本眼科医会では、学校教育のデジタルトランスフォーメーションが進んでも子どもたちの視力低下が進まないよう、目の健康を啓発するコンテンツの企画を練っていました。そこにGIGAスクール構想の前倒しが決定されたため、最新の医学的知見に基づいた対応が喫緊の課題であると考え、文科省の協力を仰ぎながら、目の健康啓発マンガ『ギガっこ デジたん!』のリーフレットとポスターを制作しました。学校の先生方に教育・学校保健活動の際に活用していただくことを目的に、日本眼科医会のWebサイトにPDF形式で、GIGAスクール構想の始動に合わせて21年3月から公開しています」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら