戦時教育の名残「みんな仲良く」が子を追い込む、仲が悪くてもいい「教室で共存の練習」を 好き嫌いを超えて協働できる力が求められる

「みんな仲良く」は幻想にすぎない

小学校は、「同じ地域の同年齢」という偶然により半強制的に集められただけの集団です。現実の教室には、性格も価値観も相性もまったく違う子どもたちが集まっています。

そんな多様な人間の集まりで「みんな仲良く」などというのは、どだい無理な話です。「仲良くしなさい」と命じれば、摩擦や不信感を抱く関係までも“仲良し”の仮面で覆い隠すことになります。そんな都合のいいことができるはずがありません。表面は笑顔でも水面下では不満や反発が蓄積し、陰湿な関係悪化に発展することもあります。

この「みんな仲良く」という言葉は、一見平和的ですが、実は強烈な同調圧力を内包しています。8月15日の終戦の日を迎えるたびに思い出すのは、かつての日本社会も異なる意見を許さない空気が戦争を加速させたという事実です。小さな教室にも、その縮図は今も存在します。

戦時中の学校では、朝礼で同じ歌を歌い、同じ方向を向き、同じ言葉を声をそろえて唱えることが日常でした。そこでは「違う考えを持つこと」自体が危険視され、子どもたちは自分の本音を押し殺すことを覚えていきました。現代の「仲良く」の強制には、この“そろえる教育”の影が色濃く残っているように感じます。

必要なのは「仲良く」ではなく「共存」

「仲良くなれたらすばらしい」という気持ちは否定しません。しかし、現実的に子どもたちに求めるべきは、「好き嫌いを超えて協働できる力」です。

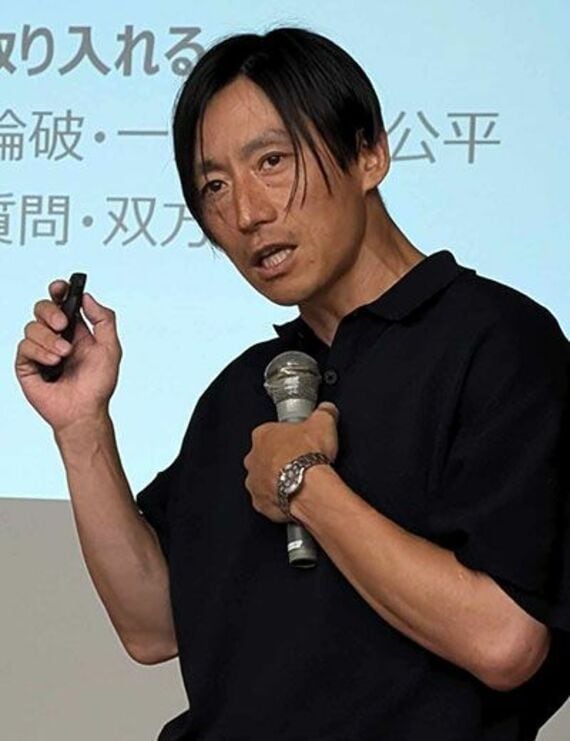

千葉県公立小学校教員

「自治的学級づくり」を中心テーマに千葉大附属小などを経て研究し、現職。単行本や雑誌の執筆のほか、全国で教員や保護者に向けたセミナーや研修会講師、講話などを行っている。学級づくり修養会「HOPE」主宰。ブログ「教師の寺子屋」主催。著書に『不親切教師のススメ』『不親切教師はかく語りき』(ともにさくら社)

(写真:松尾氏提供)

例えばかつての私のクラスで、何かにつけて気が合わず、トラブルになる2人の男子と女子がいました。休み時間には距離を置き、必要最低限の会話しかしない関係です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら