子どものからだと心がおかしい、大脳「前頭葉」機能の不活発が増えている理由 本来の意味での「子ども時代」がなくなっている

日本の子どもたちのからだと心が「おかしい」…

――野井先生は、教育生理学、学校保健学、発育発達学、体育学を専門領域として、長年子どもの「からだ」にこだわった研究を続けていらっしゃいます。以前より、子どもたちのからだと心の“おかしさ”の実態について発表されていますが、そもそも子どもたちのからだと心の“おかしさ”とは何でしょうか。

日本体育大学での研究に加え、子どもの“からだと心”が豊かに育つことを願い、日本の子どもの“からだと心”の変化を正確にとらえ確かな実践法を探るネットワークとして、国際児童年である1979年にNGO団体「子どものからだと心・連絡会議」を結成しました。以来、保育士、教諭、養護教諭、栄養士、研究者、医師など子どもを取り巻く専門家が集まり調査・研究を重ねる中で出てきた課題が、子どもたちのからだと心の“おかしさ”です。

ここで言う“おかしさ”とは、「風邪や感染症など『病気』や『障がい』ではないけれど、『元気』『健康』とも決していえない状態」を表します。

具体的には、「授業中、じっとしていない」「すぐに『疲れた』という」「イスに座ると背もたれに寄りかかったり、ほおづえをついたりして背中がぐにゃぐにゃになる」「ネット・ゲーム依存傾向」「夜、眠れない」「アレルギー」などで、これらは、保育所から高等学校まで日本の保育・教育現場で心配されていることが、調査から明らかになっています。

――“おかしさ”の背景として考えられることは、どんなことでしょうか。

1つは、やる気、意思、集中力、判断力、コミュニケーション力など人間の“心”の身体的な基盤である大脳前頭葉機能の不活発です。

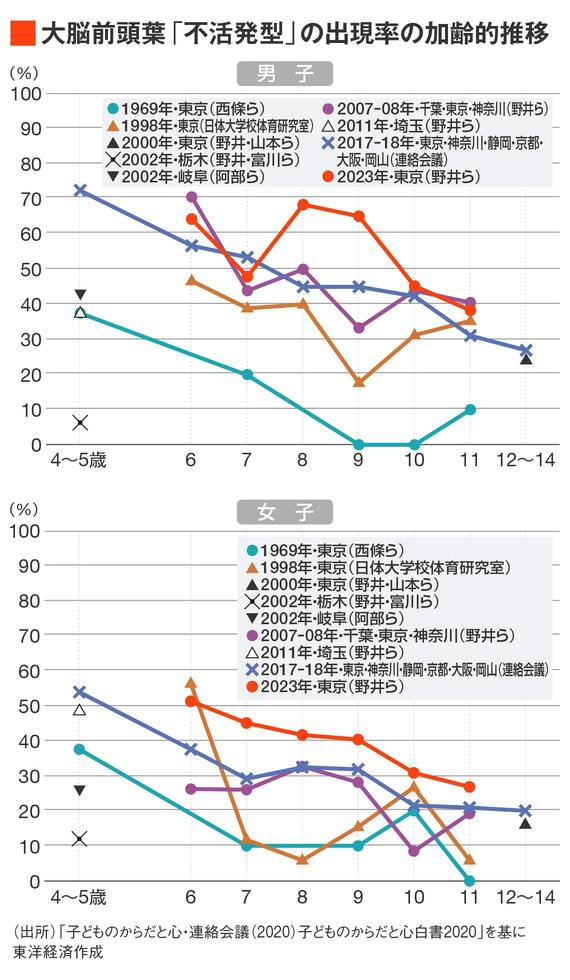

「⼦どものからだと⼼の全国的共同調査」(子どものからだと心・連絡会議、2018年実施)で保育園児から中学生まで約4200名に前頭葉機能検査(go/no-go 課題)を行ったところ、物事に集中するのに必要な“興奮”の「強さ」と気持ちを抑えるのに必要な“抑制”の「強さ」とが、ともに⼗分育っていないため、いつもそわそわ落ち着きがないという特徴を持つ「不活発型」の子どもが、調査開始当初の1969年から比べ、とくに男子でその出現率が増えています。

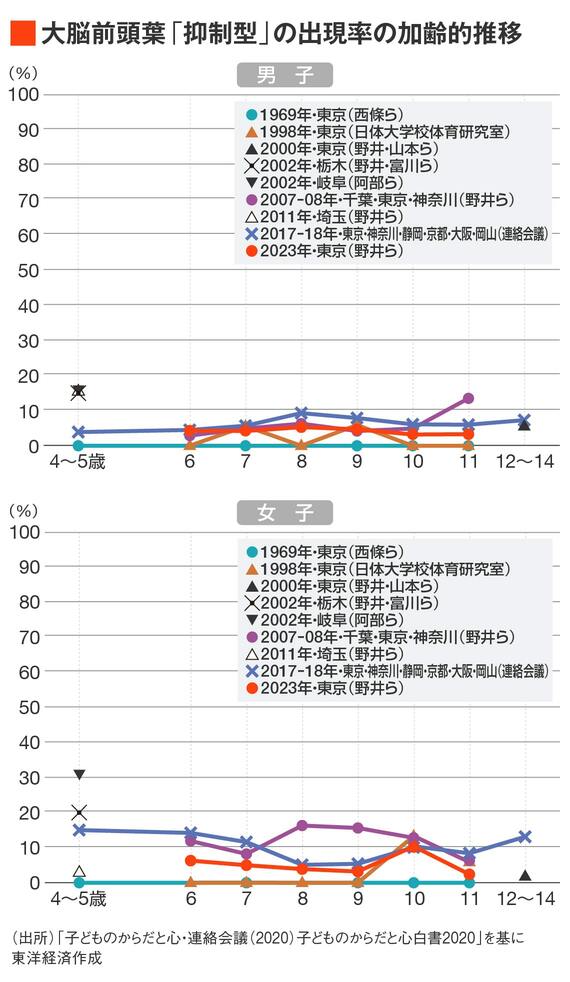

また、「おとなしくてよい子」とみられがちな一方で、自分の気持ちをうまく表現できない「抑制型」の子どもは、調査開始当初1969年は一人も観察されなかったのが、近年はどの年齢でも1〜2割程度存在しています。

――ほかには、どのような背景がありますか?

からだの調子を整えるために無意識に働く「自律神経の乱れ」です。「子どものからだと心・連絡会議」で、日本の子どもたちと中国・昆明の子どもたちの自律神経機能を測定したところ、日本の子どもたちは中国・昆明の子どもたちに比べ、外界からのさまざまな刺激に対し、緊張しているときに働く交感神経が過剰に反応しやすく、疲労をためやすいからだの状況になっていることがわかりました。

また、日本の子どもたちの厳しい睡眠事情も明らかになっています。日本の子どもたちの睡眠時間は、およそ100年の間に小学生で1時間程度、中学生では2時間程度も短くなっています。アメリカ睡眠協会による推奨睡眠時間に示される年代別の睡眠時間を大きく下回るだけでなく、他国のデータと比較しても、「世界でいちばん寝ていないのが、日本の子どもたち」といえるのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら