衆議院議員の遠藤利明氏に聞いた「GIGAスクール構想」でICT教育を急ぐ理由 地域格差に懸念も、できるところからやる

前編の「少子化で『みんな同じ教育』を続ける問題点」に続く今回は、教育のICT化がどう進んでいくのか。文部科学省から発表されたプロジェクト「GIGAスクール構想」の中身をひもときながら、今後について聞いた。

「GIGAスクール構想」を一言で言うと?

昨年末、文部科学省から「GIGAスクール構想」が発表された。GIGAとはGlobal and Innovation Gateway for Allの略。小・中学校の児童、生徒に1人1台PCを実現することや、全国の学校に高速大容量の通信ネットワークを完備することなどが盛り込まれた政策だ。多様な子どもたちに最適化された学びや、創造性を育む学びに寄与すると期待されており、令和元年度補正予算に2318億円、令和2年度補正予算に2292億円が計上された。

「GIGAスクール構想を一言で言うと、ICTのよさを生かした教育をしていこうということです。これまでは遠隔教育も認めていなかったわけですが、一部で進めている所はありました。例えば、福岡県北九州市の東筑高等学校や、長崎県対馬市の上対馬高等学校では、慶応大学の梅嶋真樹教授が中心となって、過疎あるいは離島山間地域の教員不足を補う遠隔授業を実施していました。また東京都千代田区の麹町中学校では、AI型タブレット教材を先んじて導入し、いろいろな取り組みを行って効果が出てきています。こうしたことをみんなが評価するようになって、全国展開しようという空気になっていました。

GIGAスクール構想は、最終的には文部科学省に加えて経済産業省、総務省の3省が一体となって実現したものであり、ICT教育の大きな飛躍になると考えています。しかも、実際にオンライン教育をやってみると、わかりやすいと評判もよい。小学1年生から中学3年生まで、すべての子どもたちが端末を使って勉強できるようになるため、本格的にオンライン教育を推進できるようになります」

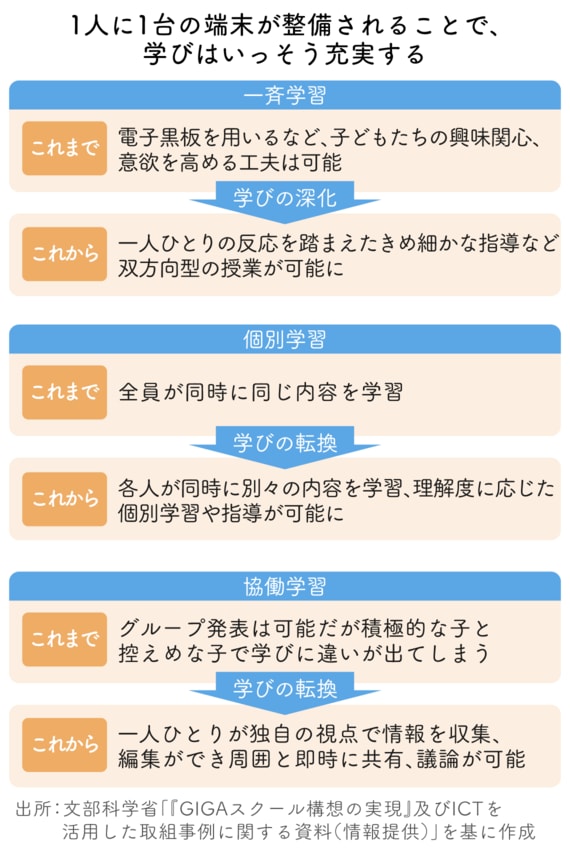

1人に1台の端末が整備されることによって、学びはいっそう充実するという。双方向の授業できめ細かな指導ができるのはもとより、理解度に応じた個別学習も可能になることから、多様な子どもたちに個別最適化された教育を実現できるようになるからだ。グループワークでは、一人ひとりが情報を収集し、周りと共有して議論するといった、新学習指導要領で目指す主体的で対話的な深い学びが可能になる。

新型コロナの感染拡大で、教育のICT化は一気に進むのか

ICT教育によって、学びの機会の地域間格差が埋められることが期待される一方で、自治体によっては導入のスピードに違いが出て、新たな格差を生むのではという懸念もある。