少子化で「みんな同じ教育」を続ける問題点 多様性を重視すべき、これだけの理由

来年には、大学入試改革の本格実施に向けて、センター試験に代わり大学入学共通テストも始まる。これからの子どもたちには、どのような能力が求められるのか。

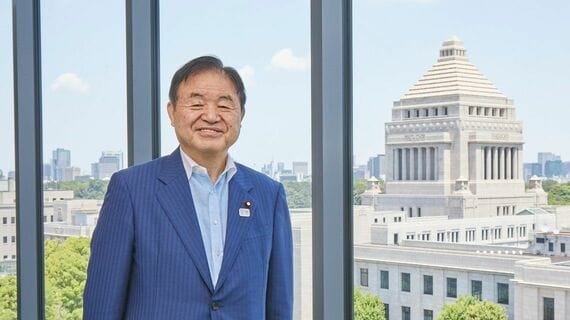

文部科学副大臣をはじめ、自民党教育再生実行本部長などを歴任し、現在、超党派教育ICT議連の会長を務める衆議院議員の遠藤利明氏に話を聞いた。前編、後編の2回に分けて掲載する。

新学習指導要領で示された新たな方向性とは?

今、子どもたちに求められる能力が大きく変化している。ICTの目覚ましい発展による技術革新の加速や、グローバル化の進展といった変化の激しい社会に対応していく必要があるからだ。そうした状況を踏まえ、2020年度に小学校から順次適用される新学習指導要領においても、新たな方向性が示されている。

これまで大切にされてきた「子どもたちの生きる力を育む」という目標自体は変わっていない。だが、これから社会がどう変化しようとも、自ら課題を見つけて解決できるように、何を学ぶかだけではなく、どのように学ぶか、何ができるようになるかを重視して授業内容が見直されているのだ。

そこで取り入れられたのが、アクティブラーニング。子どもたちが主体的に考え、対話しながら深い学びを得ることで、学校で学んだ知識を活用し、自ら道を切り開いていく力を養うことを目指している。

日本の国力を維持するには、今までのやり方では駄目

文部科学副大臣をはじめ、自民党教育再生実行本部長などを歴任し、現在は超党派教育ICT議連(教育における情報通信〈ICT〉の利活用促進をめざす議員連盟)の会長として、教育改革をリードする衆議院議員の遠藤利明氏は次のように話す。

1950年生まれ。中央大学法学部卒。山形県議会議員を経て、1993年旧山形県第1区で初当選(現在8期)。2006年文部科学副大臣、11年自民党幹事長代理、13年自民党教育再生実行本部長、15年東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当大臣などを歴任。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 会長代行、超党派教育ICT議連(教育における情報通信〈ICT〉の利活用促進をめざす議員連盟)会長、ITはじめテクノロジーと教育に関する研究、啓発、政策提言などを行う超教育協会の評議員などを務める。

(撮影:保田悟史)

「戦後、日本の教育は、世界に追いつけ追い越せの掛け声の下、全国でみんなが同じ教育内容、同じスピードで、いわゆる画一的な授業を行ってきました。その当時、それは決して間違いではなく、国の総力を挙げて国力を高めるのには適したやり方だったと思っています。ただ、現在は国際化、とくに少子化が進む中では、教育を変えていく必要があります。