高校英語で「生成AI」をフル活用、個別最適化で書く・話す授業が激変した実践例 生徒自ら弱点発見、メタ認知で自律的な学びへ

ChatGPT導入の目的は個別最適な学びと英語力の「メタ認知」

上村氏は、「生成AIは生徒に無限の学び方を提供できるツール」と言い、授業で活用するメリットを次のように説明する。

「教員1人で教える従来の授業形態では、一人ひとりに最適な学び方を提供するのは物理的に困難でしたが、生成AIはこの構造的な限界を打ち破るものだと捉えています。例えば、英語学習で生成AIを活用すれば、対話形式で学びを深めたり、生成AIが作成した画像のビジュアルを通じて英語を理解したりといった、多様な学び方の中から自分に合ったものを生徒たちは選択できるようになります。これは文部科学省が推進する『個別最適な学び』に相当するものだと言えるでしょう」

ChatGPT導入の目的は「自分の英語力を客観視して弱点を把握し、その部分を強化していく『メタ認知』を行うことにある」と上村氏。

ChatGPTは主にライティングとスピーキングで活用しており、アウトプットした英語にその場でフィードバックが得られることで、生徒は自分に足りない視点や英語の文法・語法ミスなどを客観的に捉えられるようになるという。なお、授業でのChatGPTの活用に当たっては、保護者に文書で同意を得たうえで、生徒が各自のタブレット端末でChatGPTの無料版を利用しているそうだ。

個別フィードバックで「つねに頭を使う」授業が可能に

では、上村氏の授業での具体的なChatGPTの活用法について見ていこう。

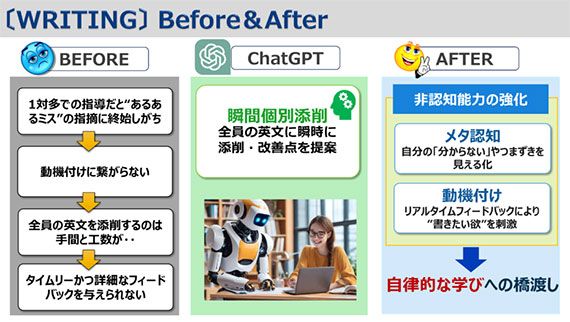

ライティングでは、クラス全員分の英作文をExcelにまとめたものをChatGPTで分析し、多くの生徒が間違えやすい共通エラーを抽出。自分の英文にそのエラーがないかを生徒に自己添削させる。

その後、内容・構成・文法・語彙・一貫性のルーブリック評価(学習達成度の評価)に基づいて生徒の英文をChatGPTで点数化し、最も高得点の生徒の英文を分析して優れた表現などを学ぶ。そして、生徒が各自でChatGPTを用いた英文添削やリライトに取り組む。

従来の授業形態では、自分以外の生徒の英文が添削されている時間は「やることがない」状態になってしまっていたのに対して、ChatGPTを活用してこのようなステップを踏めば、どの生徒も「つねに頭を使う」授業を行うことが可能になったという。

(画像:本人提供)

「ChatGPTには特有の書き癖があり、それを抽出すると、正しい英語表現のテンプレートとして活用することが可能です。教師からは、ChatGPTの回答の内容について『なぜこの書き方にしたのか?』『この単語を選んだのはなぜだろう?』といった問いかけをすることで、生徒自身に考えさせる機会を設けています。ChatGPTの英文よりも生徒が書いた英文の方が優れていることもありますよ。いろんな回答例を見て、どういう書き方がいいか意見を出し合い、理解を深めていくプロセスを重視しています」

スピーキングでは、ChatGPTにさまざまなペルソナ(役割)を設定することで、従来の授業では難しかった個別のフィードバックを得られるようにしているという。例えば『英検の面接官』として設定して面接試験の対策を行うこともあれば、『悪魔の代弁者』(生徒の意見に対してあえて反対意見を述べる役割)として設定し、多角的な視点から自分の考えを見直すことで発表内容の質を高めるために活用することもあるそうだ。