「ChatGPTの授業活用」で生徒の学びはこう変わる!教師が意識すべき3つの問い 英作文と総合探究の事例に見る「生成AIの利点」

授業で生成AIを活用するために必要な「2つの準備」

私は、「教師の仕事」(関連記事)と「生徒の学び」、両面で生成AIを活用しています。本記事では、「生徒の学び」にフォーカスを当て、実際の授業実践を紹介したいと思います。

授業で生成AIを使っていくためには、準備が必要です。私は、最初に以下の2点に取り組みました。

1:どの生成AIを使用するかを検討

まずは、生成AIの活用について管理職の同意を得て、どの生成AIを使用するかを検討しました。私はChatGPTのAPIを使ってオリジナルのチャットボットを開発し、職員会議での提案を経て採用に至りました。

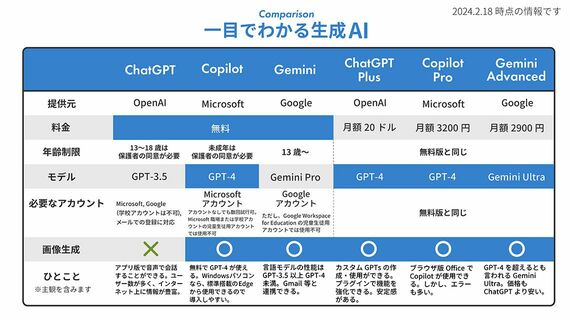

しかし、独自開発は特殊な例だと思います。既存のサービスから選ぶ場合は、代表的なChatGPT、Copilot、 Geminiを検討してみてはいかがでしょうか。この3つの生成AIの特徴は、以下のとおりです(2024年2月18日時点)。勤務校はMicrosoftを使っており、私が有料版まで試してみたChatGPTとCopilotの結果も含めてまとめているので、よかったら参考にしてみてください。

おすすめは、Copilot。GPT-4が無料で使えるうえに、サインインせずに連続5回までやり取りができるので、導入のハードルが低いと思います。「連続5回のやり取り」が終わっても、「新しいトピック」を開始できます。やり取りの内容は引き継げませんが、Copilotを使い続けることができるのです。生徒の生成AIの使用状況を見ていると、5回のやり取りでもとくに問題はなさそうです。

実は、学校で使用する生成AIを選定するとき、生成AIの使用に必要なアカウントの作成がかなり高いハードルになっています。そのような面からも、現時点ではサインインせずに使用できるCopilotがおすすめです。

ただし、今後、各生成AIが児童生徒用アカウントでのサインインに対応すれば選択肢は広がります。Google Workspace for Educationを使用している学校はGoogleのアカウントがあるので、Geminiも選択肢に入ってくるでしょう。

2:保護者宛文書を配布して承諾書を得る

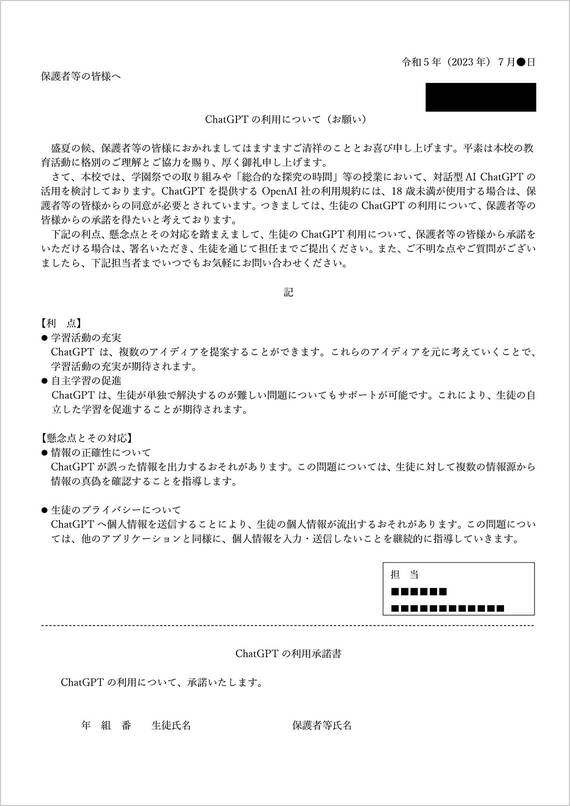

次に、生成AIの利用について保護者宛文書を配布して、承諾書をいただきました。OpenAI社の利用規約には、「18歳未満がサービスを使用する場合は、親または法定後見人の承諾が必要」との記載があるため、管理職やほかの教職員だけでなく、保護者の承諾も必要になります。

生成AIを活用して「英作文をブラッシュアップ」!

具体的な事例として、まずは私が担当する英語科の実践を紹介しましょう。対象生徒は高校1年生と2年生で、どちらも英語コミュニケーションⅠ・Ⅱの授業で実施しています。

どんな実践かというと、生成AIを活用した英作文のブラッシュアップです。生徒たちは、「与えられたテーマについて、アイデアを出す」→「AIを使わずに英語で文章を書く(辞書は使用可)」→「AIからフィードバックをもらいながら修正する」といった手順で英作文を書いていきます。