高校英語で「生成AI」をフル活用、個別最適化で書く・話す授業が激変した実践例 生徒自ら弱点発見、メタ認知で自律的な学びへ

(画像:本人提供)

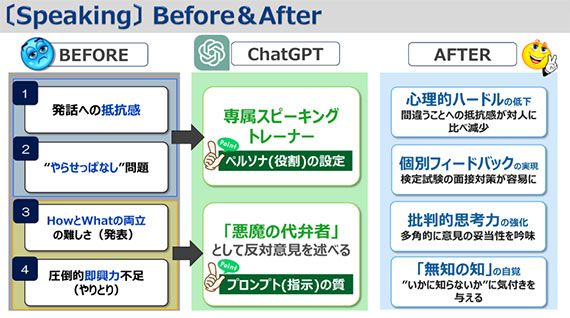

「例えばChatGPTに『核兵器使用の賛成者』というペルソナを設定して、生徒とディベートをさせたこともあります。被爆地である長崎で生まれ育った生徒たちは、ずっと核兵器に反対する意見にしか触れてこなかったので、ChatGPTの意見を聞くことで初めて、賛成派の意見を知らなかったことに気づかされるのです。

批判的思考力を養うのに加えて、そのような『無知の知』を自覚させるうえでも、ChatGPTは有効なツールだと思います。生徒たちはChatGPTとのディベートを通して核兵器や戦争について英文をまとめ、それを基にウクライナの高校生とオンラインで交流する取り組みも行いました」

ChatGPTの回答はプロンプトの内容によって変わってくるため、1回目、2回目に入力するプロンプトは上村氏が作成したものを生徒たちに配信し、それ以降のやり取りを深めていく段階では生徒各自に委ねることが多いそうだ。

上村氏が作成するプロンプトは、ライティングのルーブリック評価と同様に、内容・構成・文法・語彙・一貫性のそれぞれを点数化し、各項目が満点を取れる表現に修正するように指示するものだという。また、生徒たち自身が使用したプロンプトで最もいい回答が得られたものを募り、ほかの生徒と共有することもある。

「危険だから使うな」ではなく「危険を知って正しく使え」

ChatGPTを授業で活用したことにより、「生徒の語彙力が高まり、ChatGPTの書き癖を真似することで論理的な英文を書く能力も高まった」と上村氏は手応えを感じている。一方、実際にChatGPTを活用して学習した生徒からは賛否両方の意見が出ているという。

長崎県立長崎北高等学校教諭

富士通に勤務した4年間で技術営業やベトナムでの市場調査に従事した後、長崎県の公立高校で英語科教員を10年務める。英語教育における生成AIの活用を積極的に推進し、英文の添削やスピーキングの練習、英語でのディベートなどにおいてChatGPTを活用した授業を実践している。生成AIの教育への活用とその普及戦略について研究するため、2025年秋よりハーバード教育大学院への留学を予定

「ポジティブな意見としては、『先生には聞きにくい些細なことをChatGPTには遠慮なく聞ける』『先生に対してはChatGPTでは解決できない本質的な質問ができるようになった』という声があります。ネガティブな意見としては、『想定通りの回答が得られるとは限らず、プロンプトを作るのが面倒くさい』『ChatGPTを使って課題に取り組んだ人の方が、使わなかった人よりも評価されそうなのが心配』といった声が出ています」

ChatGPTの活用に当たっては、回答に含まれる誤った内容やバイアスのかかった内容を鵜呑みにしてしまう、自分で考えずにChatGPTの回答を書き写して課題を終える“ズル”もできるといった、負の側面もある。その点については、どのような指導をしているのだろうか。

「ChatGPTの適切な活用を促すルールメイキングの授業を実施した際、生徒たちは大人の私たちよりも柔軟な発想で、使い方の良し悪しを見極めていました。過度な指導をすると、生徒たちは抜け道を探してしまうおそれもあるため、あえてあまり指導はしないようにしています。