暑すぎて「プール中止」増、学校で水泳指導は不要?教員の負担も大でやるべきこと 命を守る教育と持続可能性の視点で再構築を

小学校の過半数が「自校のプール以外」で水泳授業

学校における水泳指導のあり方が、大きな転換点を迎えています。背景には、施設の老朽化、教員負担の過重、気候変動による猛暑、さらには“学び”としての水泳の価値を問い直す動きがあります。

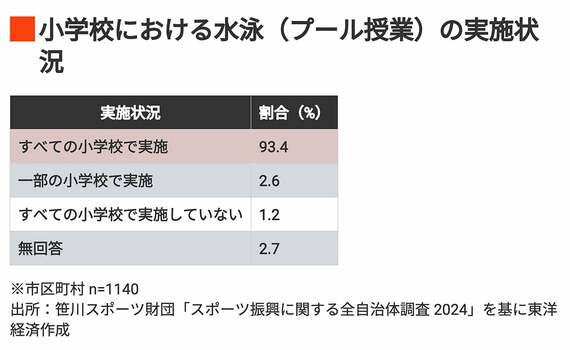

今月、笹川スポーツ財団が公表した「スポーツ振興に関する全自治体調査 2024」によれば、「すべての小学校で水泳指導を実施している」と回答した自治体は93.4%に上ります。

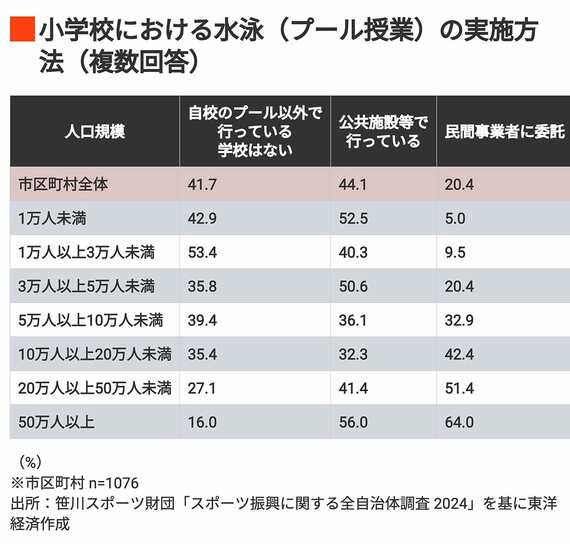

さらに、自校のプール以外の施設での授業の実施方法について複数回答で尋ねたところ、「公共施設等のプールで授業を行っている」が44.1%で最も高く、「自校のプール以外で行っている学校はない」41.7%、「民間事業者に授業を委託している」20.4%と続いています。温水プールなど学校外施設の活用や、民間委託に踏み切る自治体も年々増加傾向にあります。

つまり、小学校でもすでに過半数は自校のプール以外で水泳授業が実施されているという実態が浮かび上がっています。一方で、「すべて未実施」が1.2%、残りも部分的未実施という結果で、実施状況にはかなりの「地域差」が見られることがわかります。

また中学校では小学校よりもさらに実施率が低下します。中学校段階での指導の是非については、今後の議論の的になるでしょう。

危険は「知る」ことで回避できる

水泳指導の「目的」も意見が分かれるところです。学習指導要領に定められた「技能習得」等が主目的である一方で、「水の危険性を知る」「いざというときの身の守り方を身につける」といった「安全確保・自己保全能力の育成(例:着衣泳)」への目的意識も高まってきています。

しかし着衣泳については、プールの水質維持の困難さなどから、学校現場ではなかなか継続的な実施が難しいのが実情です。

例えば、衣類や靴を着用したままプールに入ると、どんなにきれいに洗ったつもりでも繊維くずや泥・砂などの汚れが水中に混入し、濾過装置の目詰まりや塩素の効果低下を招きます。結果として、水が白濁してしまったり異臭が出たりして、その後の通常授業ができなくなることもあります。

こうした管理上のハードルから、多くの学校では「水泳指導の最終日近くに、特定の学年のみ、1回のみ実施」という限定的な形をとらざるをえないのです。

「命を守る水泳」が全国的に行き渡っているとは言いがたいのが現状であり、水辺の事故は「泳げるかどうか」以上に「適切に対処できるか」が生死を分ける局面が多く、こうした知識と判断力を養う指導は重要です。こちらについては、泳力向上とは異なるまた別の手立てを講じる必要があります。

これらのデータが示すのは、水泳指導の「多様化」と「格差」です。どこまでが「必須」で、どこからが「選択」か。その線引きが地域によってあいまいになっている今こそ、議論が必要です。

地域差を前提とした設計を

とはいえ、日本全国で画一的な水泳指導が本当に必要かというと、そこには大きな疑問があります。

海や川の多い地域では、自然と水に親しむ機会が日常にあります。一方で、北海道や新潟のような積雪地帯では、夏に十分な指導時間を確保できず、むしろスキーなど冬季活動のほうが有用性が高いともいえます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら