【前編】日本の吹奏楽部が抱える「感性の危機」?プリンシプルなき地域展開が招くもの コンクールがはらむ見過ごせない数的事実とは

地域展開で必要な、「若者の文化を守る」ための再構築

今年に入ってから、主に高校の吹奏楽部において新入部員数が40〜50人と大きく回復してきた話を耳にするようになった。これは、コロナ禍を境に“厳しい部活動”と認識され部員が減少していた状況からの好転とも考えられる。

一方で、首都圏などの都市部では人口減少による社会の縮小を実感することは少ないが、他地域はすでに、部活動の運営すら非常に厳しい状況に直面している。そんな中で、吹奏楽部員数の回復は喜ばしい出来事だが、この勢いを長く継続できるかどうかはまた別問題だ。楽観的に捉えたい気持ちもあるが、現実を慎重に見据えることも大切である。

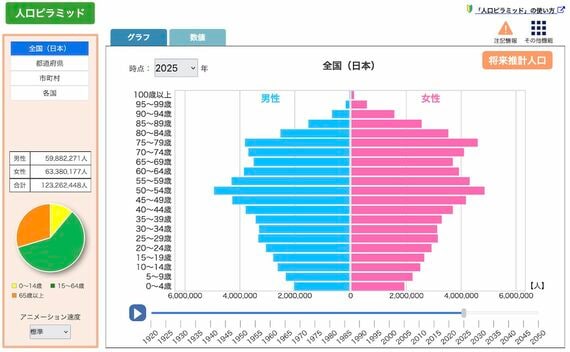

以下は、総務省が運営している「統計ダッシュボード」からの人口分布図、いわゆる「人口ピラミッド」である。上は2025年現在のもの、下は首都圏など大都市の人口がピークを迎えると予測される2040年のものだ。

同資料によれば、10~19歳の人口は、2025年から2040年の間に、推計1057万人から795万人まで大きく減少する見込みだ。こうした社会状況において、部活動が現在と同じ活動を維持していくのはなかなか難しいだろう。

ゲーテの言葉に「Im Herzen der Wahrheit liegt die wahre Ideale.(現実を直視する心に真の理想が生まれる)」とある。この言葉が示すように、まずは現実を受け止めることから、新たな可能性を見いだしていく必要があるのではないだろうか。

北海道教育大学音楽文化専攻合奏研究室 21世紀現代吹奏楽レパートリープロデューサー

東京藝術大学卒業後、メリーランド大学大学院にて音楽修士号取得。イーストマン音楽院博士課程進学。デンマーク政府奨学生として王立音楽アカデミーに留学。レオナルド・ファルコーニ・ユーフォニアム・コンクール第1位受賞。ヤマハ吹奏楽団常任指揮者、北海道教育大学准教授。前日本管楽芸術学会副会長

(写真は本人提供)

前回の記事で述べたように、部活動の地域移行(現在は「地域展開」という、より発展的な表現に改められている)の本質は、「働き方改革」に代表される、顧問教員など指導者への待遇改善だけではない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら