【前編】日本の吹奏楽部が抱える「感性の危機」?プリンシプルなき地域展開が招くもの コンクールがはらむ見過ごせない数的事実とは

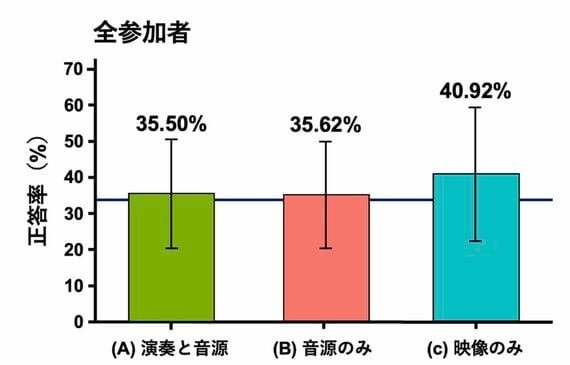

Tsay氏の実証実験は、あるピアノの国際コンクールの上位3名の演奏から、結果を知らないプロアマ混合100人以上に、以下の情報で優勝者を当てさせるというものである。

(B)音源のみ聴かせる

(C)音源は聞かせず演奏映像のみを見せる

事前のアンケート等の調査では、評価のためには「音が重要であるはず」という回答が8割を超えていた。しかし実験結果では、(A)および(B)の情報では、優勝者の予想が3名の演奏者に比較的平均的にバラけてしまい、(C)映像のみの情報の場合に、優勝者を当てる確率が50%前後と高くなるという結果が出たのである。

この実験では3名から優勝者を予想するため、33.3%程度がチャンスレベル(それぞれが等確率で選択される場合の比率)となることからも、(C)映像のみの場合の正答率の高さは注目に値すると言える。

そして三摩氏が吹奏楽コンクールに応用した実験の結果でも、(C)映像のみで、コンクール優勝者に最も多くの票が集まったのである。

(出所:Samma T, Honda K, Fujii S (2025) Sight-over-sound effect depends on interaction between evaluators’ musical experience and auditory-visual integration: An examination using Japanese brass band competition recordings. PLoS One 20(4): e0321442.より(リンク)。図は三摩氏提供)

このことは何を示しているのだろう。「音」が演奏の良し悪しを決定する最重要要素ではなかったのか。

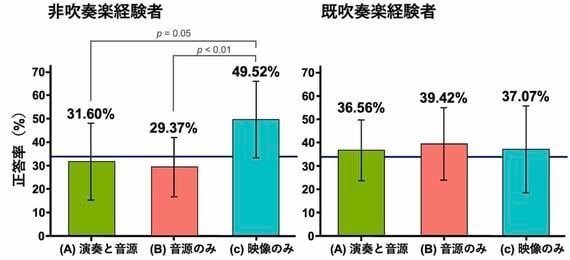

三摩氏は、この実験を、被験者を「非吹奏楽経験者」と「既吹奏楽経験者」に分けて再び行っている。その結果、非経験者はTsay氏の研究と同様に、目立ってコンクール優勝者に得票が集まったのが(C)映像のみであったのに対し、既経験者は、驚くことに(A)(B)(C)がほぼ同じ得票になったのである。つまり、既経験者の得票ではコンクール勝者が明確化できなかった、ということである。

(出所:Samma T, Honda K, Fujii S (2025) Sight-over-sound effect depends on interaction between evaluators’ musical experience and auditory-visual integration: An examination using Japanese brass band competition recordings. PLoS One 20(4): e0321442.より(リンク)。図は三摩氏提供)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら