吹奏楽コンクールの演奏が"芸術的でない"理由、「少子化」を前に改めるべき慣習とは 課題曲の質、自由曲の編曲、時間制限などに疑問

少子化で、部活動を維持できない学校が大半になる

部活動地域展開を吹奏楽の視座で論じる記事も、3回目となった(1回目、2回目前編、2回目後編)。筆者はこれまで、自身の大学紀要を刊行したり、吹奏楽関連団体合同会議を主催するなど、早い時期から文化庁が発表した「部活動地域展開ガイドライン」の考察や対処への促進活動を展開してきた。

北海道教育大学音楽文化専攻合奏研究室 21世紀現代吹奏楽レパートリープロデューサー

東京藝術大学卒業後、メリーランド大学大学院にて音楽修士号取得。イーストマン音楽院博士課程進学。デンマーク政府奨学生として王立音楽アカデミーに留学。レオナルド・ファルコーニ・ユーフォニアム・コンクール第1位受賞。ヤマハ吹奏楽団常任指揮者、北海道教育大学准教授。前日本管楽芸術学会副会長

(写真は本人提供)

だが、物事はそう容易く進むことはなく、少子化のスピードが速まる社会において、「部活動の変革に対する適切な対応をまだ取れていない関係者が多数いる」という現実がより強調されるばかりのように感じられる。

このガイドライン自体は、法的拘束力のあるものではない。また、主に公立中学校を対象としているため、すべての学校種が強制的に従う必要があるわけではない。

そのため、例えば部活動に特色を持つ高校の活動を制限するものではなく、部活動の単位を維持したまま吹奏楽コンクール中心の活動を続けることを制限するわけでもない。また、吹奏楽部で指導し続けたいと望む顧問教員を強制的に引き離すような効力もない。

しかしながら、第1回・第2回の記事でも繰り返し論じているように、とにかく「少子化」なのである。文化庁がガイドラインを出していなかったとしても、早晩、現状の部活動体制を維持できない学校が大半を占めゆくことが明白ということだ。また、現時点で体制が維持できるところもいずれ「その日が来る」可能性が高いということでもある。

吹奏楽部の行く末が「文化発展のエンジン」になる

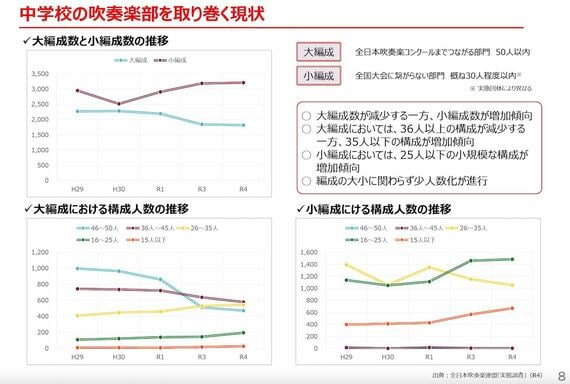

ここで、文化庁の『部活動の地域連携・地域移行と地域スポーツ・文化芸術環境の整備について』を見てほしい。

この資料の中で、特定の部員数推移の統計情報が挙げられているのは吹奏楽部のみだ。すなわち、吹奏楽部の将来的な趨勢がほかの部活動の規範とされているということでもある。私たち吹奏楽関係者は、この重みを十分に考える必要がある。

では、変革を余儀なくされている「部活動」において最大の特色とは何か。何より「学校活動の一部であった」ということだろう。だが、以前述べたように、学校教育における指導書である「学習指導要領」はごく最近まで部活動運営に言及することはなかった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら