吹奏楽コンクールの演奏が"芸術的でない"理由、「少子化」を前に改めるべき慣習とは 課題曲の質、自由曲の編曲、時間制限などに疑問

それにもかかわらず、いかにも学校教育の一部として長い間取り扱われてきたのである。本来「課外活動」として勉学・学習とは異なる位置にいた部活動は、絶妙のバランスでティーンエイジャーたちのかけがえのない文化として重要な位置を占めるようになったのである。

勉学・学習はそのスキーム上学校単位で行うことができるが、部活動は、生徒一人ひとりの興味関心、そして嗜好と意欲によって選ばれるものである。多種な部活動文化は、少子化がここまで顕著になるまではそれぞれの多様性を維持できていたが、今となっては廃部になったものも少なくない。

部活動の選択肢が狭まることは、若者たちの挑戦する心をも萎縮させてしまうのではないだろうか。多様な活動を通じて培われるはずの、困難に立ち向かう精神や創造性を育む場を、社会の変化に順応させながら再構築しなくてはならないのではないのだろうか。

さて、部活動は長年学校教育の内側に存在していたおかげで、基本的に生徒一人ひとりに対する平等性が保たれてきた。吹奏楽部でも、楽器をはじめとする活動に関する道具はかなりの部分が公的に担保されていた。

しかし、こうした状況が学校単位では維持できない日が来ることを、部活動の地域展開は示唆しているのである。この先さらに学校自体の統廃合が進んでいくことも明らかだろう。

ここで、先に述べた「吹奏楽部の将来的な趨勢がほかの部活動の規範とされている」ことを思い出すと、大袈裟かもしれないが、吹奏楽部の“創造的な趨勢”が、さまざまな文化発展のエンジンの役割を担っているとも考えられるのではないだろうか。そうであれば大変革を前に、基本的なことすなわち吹奏楽部の本質・意義を明確化することが必要だと私は考える。

吹奏楽コンクール本来の「意義」と、欠落する"芸術性”

文化庁の地域展開ワーキンググループ会議において、経済基盤の確立や運営母体の設置、具体的な団体形態の決定など、地域団体のハード面についてはかなり議論が深められているが、実はその本質・意義を掘り下げるまでには至っていない。部活動の地域展開の予算要求に具体的な進展がなかなか見られないのは、本丸である「吹奏楽部の存在意義」そして「吹奏楽コンクールの意義」が明確化されていないことも関連するのではと感じている。

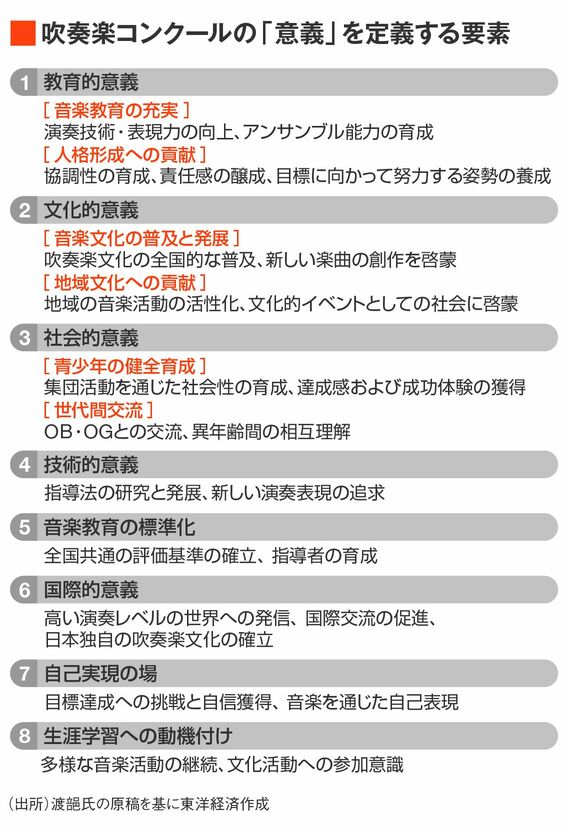

ここで一度、多様化した吹奏楽の価値観を考察・整理し、子どもたち世代のコンクールの定義の要素を、以下のように明確化してみた。

このように、日本の吹奏楽コンクールは単なる競技会としてだけでなく、教育、文化、社会、技術など多面的な意義を持ってきた。とくに学校教育における部活動として、生徒の全人的な成長に大きく貢献していたことは間違いないといえる。だが、このように要素を明確化してみるに、音楽演奏としての最も重要な要素が抜け落ちていることがわかる。

それはコンクールの演奏における「芸術性」だ。音楽演奏においてどんな要素をしてそれが「芸術」たらしめるのかのエビデンスを明らかにするのは難しい。だが、吹奏楽コンクールにおける子どもたちのあの熱い感動的な演奏が残念ながら「芸術的ではない」と考えせしめる要素は、実は多く存在している。以下を見てほしい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら