昭和初期に、幻想的でミステリアスな木版画を残した谷中安規(たになか・やすのり、1897~1946年)の回顧展が、11月24日まで、町田市立国際版画美術館で開かれている。

今も根強い人気のある版画家で、11年前の回顧展の図録は古書市場で高値がついている。夢ともうつつともつかない世界を描きながら、時代の空気も感じさせる作品はどのように生まれたのか、学芸員の滝沢恭司さんに話をきいた。

衣食住よりも、ひたすら版画の人生

谷中安規はまるで生活力のない人だったという。37歳まで住む部屋がなく、友人、知人の家に居候していた。服や食べるものにも無頓着で、お腹がすくと生米を口に放り込み、ニンニクをかじり、みそをなめていた。そして終戦の翌年、餓死してしまうのである。

生活面ではかなりダメな人だったが、版画には夢中で取り組んだ。特に文学者や作家に理解者が多く、英文学者で詩人の日夏耿之助、作家の佐藤春夫らと交流し、作家の内田百閒は彼を「風船画伯」と名付けて、時々、100円を届けさせたという。

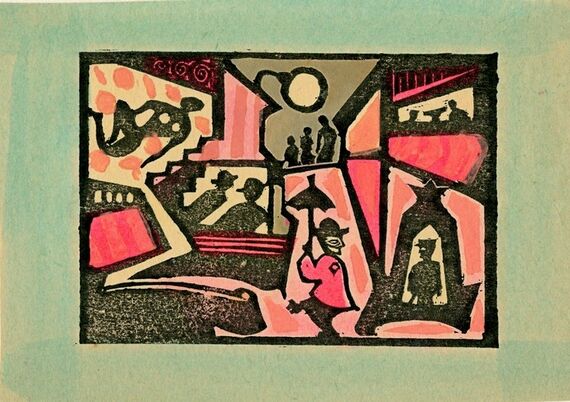

それでは作品を見てみよう。赤と黒のコントラストが印象的な『春夜』は、中央に電燈が灯り、右下にポリスボックスと傘を差して振り返る男が描かれている。

「男性は谷中自身だと思います。警官に呼びとめられて、荷物を調べられたことが何度かあったと書き残していますから、そのときのイメージを描いたのでしょう」

ひとつの画面に複数の光景が組み合わされ、さまざまに想像することができる。滝沢さんは、裸の女性、その前で立ち話をする男たち、右上のテーブルを囲む人々などから、下町の遊郭を連想した。一方、この展覧会が巡回する、岩手県立美術館の原田光館長は、映画館をイメージする。スクリーンに裸婦が映っていて、その前に観客がいる。右上は映写室というわけだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら