日産工場・生産終了で「追浜・湘南」の土地は売れる…のか? 現地で見えた懸念、いま振り返る「村山工場撤退」その後

前編では、日産の追浜工場(横須賀市)の生産終了によって、横須賀市・追浜エリアに生じる影響について考察。もし土地が売却される状況になったとしても、道路事情によって、ショッピングモールやマンション街への転換が厳しそうであることを論じた。

【2025年8月1日17時35分追記】初出時、「生産終了」とすべきところを「工場撤退」と記載していたため、上記のように修正いたしました。

では、工業用地としてなら売れる?

では、引き続き工業用地ならどうだろうか? 日産工場だけでなく住友重機械の拠点、海洋研究開発機構などもあるため、地域にとっていちばんいいような気がするが……問題は「追浜港・日産専用埠頭の処遇」だ。

追浜工場の敷地内には日産の専用埠頭があり、最大5000台をまとめて「日産専用船」(商船三井系列)で国内外に出荷できる。「組立・製造・港からの航送まで一体」であることが追浜工場のメリットであり、今回の工場撤退でも「埠頭や衝突試験場は存続」と、イヴァン・エスピノーサCEOが、自ら明言している。

しかし実際には、追浜工場・消滅後の専用埠頭は、必ずしも必要とも言い切れない。存続が決定している栃木工場(栃木県上三川町)からの完成車航送は、横浜市・本牧の輸送基地か、日立港(茨城県)などでもできる。九州・苅田工場も海外に航送できる専用埠頭を持っており、わざわざ追浜に埠頭を残すメリットが見えないのだ。

さらに、鴻海などが意欲的だったと報道された「工場そのまま買い取り」でも、「高速道路網からのアクセスが不便(横浜横須賀道・朝比奈ICから市街地経由で7km)と不便な専用埠頭を「使わない」と言われるかもしれない。そうなると、日産が得られる評価額に響くだけでなく、ただでさえな追浜港そのものの必要性が、薄れてしまうかもしれない。

追浜港の必要性が薄れると、追浜の街には新たな難題「海運事業の衰退」が襲い掛かることになるだろう。ただでさえ、かつて発着していた「さんふらわあ」RORO船(貨物船)が発着地を東京・有明に移すなど”追浜離れ”が続く中、「日産撤退の打撃」に続いて、売却のゆくえ次第で「海運衰退の打撃」といったダブルパンチを食らいかねないのだ。

こういった状況では、どんな転用であれ追浜工場の売却額は「ゴーン改革」当時の村山工場閉鎖時の収入には届かず、「都心50km圏」とは思えないものになる可能性もある。

事情としては、日産が「売りづらい、売れてもそこまでの額は入らない」横須賀市が「ただでさえ市域全体が空洞化しているのに、窮した取引先と未用途地が増える」。双方とも頭の痛い問題だ。

ただ、一番頭を抱えているのは、栃木か九州への転勤を提示される従業員の方々や取引先、日産を信じて六十余年もついてきた追浜の人々だろう。グローバル戦略の失敗だけでなく「売れるクルマを作れない」方向に会社を導き、「生産終了」「委託生産の終了」というツケを現場に突きつけた経営陣は、この状況に何を思うのか。別に何とも思わないからこそ、日産はこうなったのか。

市長「もう日産車乗らない!」紛糾した村山工場撤退、その後

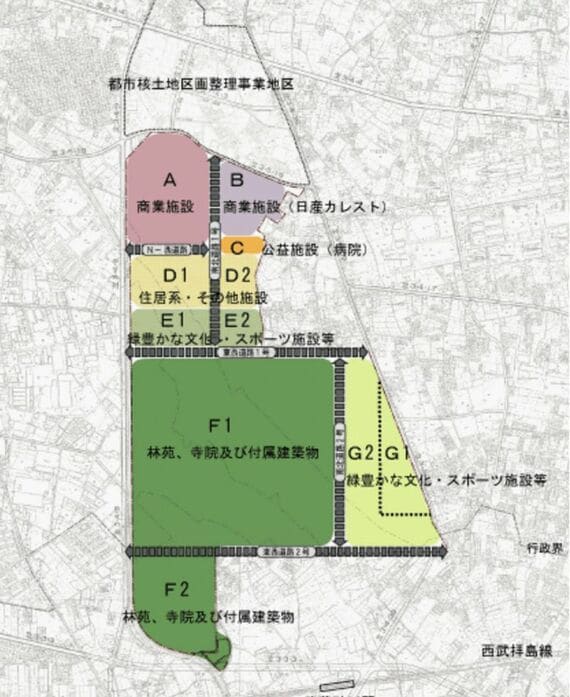

今度は東京都武蔵村山市に行ってみよう。当時の経営者カルロス・ゴーンの会社再建策「日産リバイバルプラン」によって、2001~2004年に段階閉鎖を余儀なくされた「日産村山工場」は、139万m²(東京ドーム30個分)と、追浜工場より狭かった。

ただ、追浜工場と違うのは「立地の良さ」。敷地は市の中心部付近に食い込み、敷地の北側に通る「新青梅街道」はメインの幹線道路としてそれなりに広く、再拡張も進行中。順調にいけば、2030年代中ごろには道路中央に「多摩都市モノレール」新線と新駅が開業する予定だ。

この立地だったからこそ、工場売却は日産・武蔵村山市双方にとって、うまくいったのかもしれない。当時の報道から見ると、新青梅街道に近い北側は「ダイヤモンドシティ」が124.7億円で13万7500m²」(現在の「イオンモールむさし村山」)「わらべや日洋」が35.4億円で1.2万m²(現在の「村山第二工場」)、他にも総合病院や日産の販売拠点などが入り、武蔵村山市は工場と引き換えに、街にある程度の賑わいを生むことができた。さらに、敷地の南側、3/4にあたる106万m²を宗教法人「真如苑」が739億円で購入、莫大な売却益を得たことで、会社再建と「ゴーン改革」(日産リバイバルプラン)の成功に弾みがついた。

工場の撤退決定当時は「武蔵村山の街が吹っ飛ぶ」とも言われ、日産との交渉についた当時の武蔵村山市長が「もう日産車に乗らない!」と言い放つほどに、感情的なこじれも見られた。しかし懸念された人口の減少も、工場閉鎖前の2000年には6万6015人、閉鎖翌年の2005年が6万6368人。5年後の2010年には、一挙に7万0048人まで増加している。武蔵村山市は鉄道がないとはいえ東京都内とあって、日産関連の流出を人口増で打ち消せたのだ。

もちろん、影響がまったくなかったわけではない。例えば、正門近くの「日産通り」ではスーパー・飲食店の閉店が相次ぎ、取引先にはそれなりの影響があった。しかし全体的に見れば「街が吹っ飛ぶ」どころか、イオンモールや医療施設といった跡地活用による活性化で、将来的なプラスに転じることができた、といえるだろう。

自動車工場のビジネスモデル崩壊 どう立ち向かう?

今回の日産の発表では、同時に「日産車体湘南工場」での、日産車体への委託生産の終了も発表された。ただこの湘南工場は「第二地区」であり、南側にあった「第一地区」は2012年に操業を停止、14.3万平方m²の土地は三井不動産が160億円で取得、いまの「ららぽーと湘南平塚」に転換している。

この地は東海道(国道1号)、八王子街道(国道129号)に近く、ショッピングモールとしてのポテンシャルがあったことから、しっかり売却額がついた。もし今後、土地売却が進んだ場合に、そのまま「ららぽーと湘南平塚」増床となるかが、注目される。

約3万点の部品からなる自動車の製造現場は、巨大なメーカーの号令の下に取引先・自治体が動く「護送船団方式」「企業城下町方式」の典型でもある。しかし、いったん工場閉鎖となると、工場だけでなく取引先、地方そのものが連なって崩壊するリスクをはらむ。

その中で、工場撤退による地域の被害を最小限にとどめるためには、撤退するメーカーの協力・適切な売却先探しが不可欠だ。また自治体・地域も、自力で「脱・企業城下町」を描き、撤退企業や各方面の協力を引き出すことが必要となる。いわば、企業は「出ていくなら最後に協力」、地域は「嘆くより先にビジョンを示して動く」ことが必要とされる。

今回撤退する2工場の中でも、新青梅街道(鉄道計画付き)近くで交通の便が良かった村山工場と、横須賀街道や駅から離れたクローズ立地の追浜工場では、おなじ基準で売却・跡地活用を検討することはできないだろう。広大な未用途地をどう活用し、職にあぶれる人材を出させないか。しっかり話し合って、検討してほしいものだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら