「女性管理職比率」の罠

女性管理職比率30%というのは、国の男女共同参画基本計画で目標として設定されている数値である。

筆者は、女性が活躍することはもちろん実現すべきことだと思っているが、女性管理職比率の数値目標を決め、その実現を義務化(推奨)することが女性の活躍を推進することになる、という考えには疑問がある。

30%という基準は欧米諸国の実績や国際的な基準を参考にしつつ設定されたものであろう。この目標は「日本も、そこに至らないといけないのではないか」という考えにすぎず、30%という数値に明確な意味、論理的な根拠はないのではないか。

もちろん目標となる数値を設けることで、女性登用が進む側面はあるだろう。だが近年、個人の働き方も、働く意味も、働く目的も多様化している。これは、女性も男性も同じである。

であるならば、個人個人の希望や適性、個性などが活かせる社会になること、男女関係なく、社会全体で適材適所を実現できることが理想ではないだろうか。

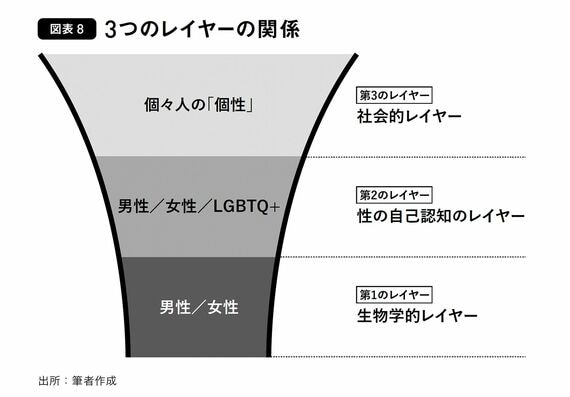

そもそも現代は、「女性」でも「男性」でもなく「個性」を重んじる時代である。少し理屈っぽくなるが、3つのレイヤーで説明したい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら