東大理3合格者のノートを公開 “言語化が習慣”になっていることが一目瞭然!学習能力の差を感じるその中身とは

今回は、そのインタビューの中で見えてきた「東大理3生のノート術」について、3つの特徴をご紹介します。

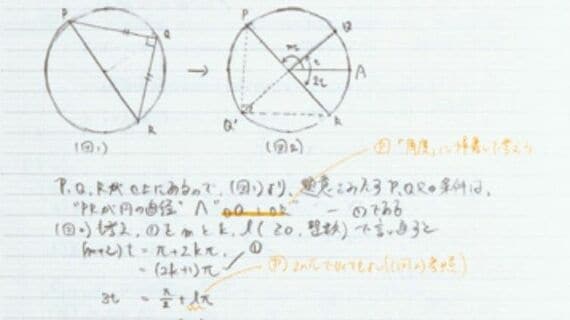

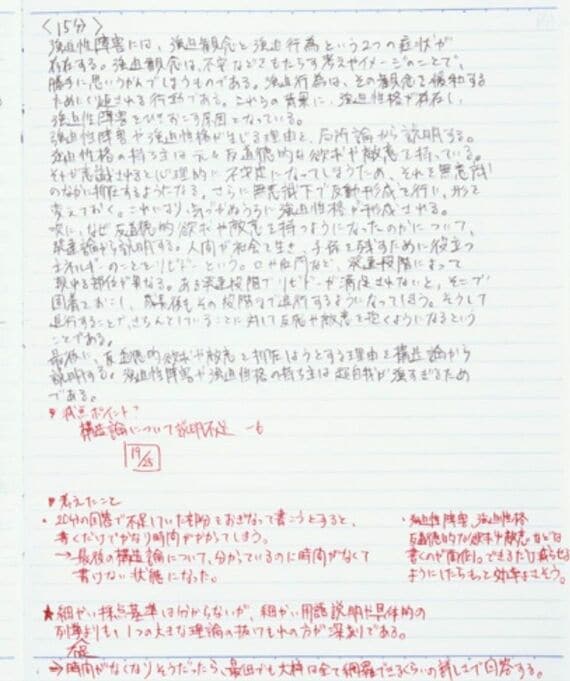

まずは問題を解くときの工夫です。東大理3の合格者たちは、「問題をノートに解いて丸つけをするとき」に、ただ問題を解いて○や×をつけるだけで終わらせていません。そこにもうひと工夫を加えている場合が多いのです。

※外部配信先では画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

たとえばこのノートのように、「この問題から学べることは何か」「次回はどこに気をつければよいか」「解いているときにどう考えたか」といったことを書き残している人が多いのです。

東大理3の人は、みんな学習能力が高いと感じます。1問を解いただけで、「次の問題にどう生かすか」ということを考えながら勉強をしている。ただ頭の中で考えるだけではなく、ノートに書いて言語化する。そういう習慣が身に付いている人が多いのだと思います。

ある合格者はインタビューの中で、こう語っていました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら