「独学で東大合格」、座談会で明かされる"塾なし東大生"の共通点4つ、板書にノートは使わない? 板書の仕方、学習習慣、保護者や教員との関係性

神田直樹(筆者)

高校にも塾にも通わず、トップクラスの成績で東京大学文科Ⅰ類に合格。法学部を卒業後、McKinsey & Companyを経て、国語特化の個別指導「ヨミサマ。」の代表を務める。

Aさん

岡山県の中堅校出身。2025年東京大学理科Ⅱ類合格。小学生のころに一時塾に通うも、集団授業の雰囲気が合わず独学を選択。

Bさん

東京都立の高校出身。2024年東京大学文科Ⅰ類合格。部活や委員会の活動に力を入れていたため、忙しさから塾に通わず独学を選択。

Cさん

静岡県の非進学校出身。2024年東京大学理科Ⅱ類合格。塾の費用負担を考慮し、独学を選択。大学入学後は、地方教育格差の解消に関する活動に取り組んでいる。

東大受験に向けて、なぜ「塾なし」を選んだのか

東大に合格する確率を最大化するためには塾に行くのが「王道」とされていますが、ここに集まった東大生たちはなぜ「塾なし」で東大を目指すことを選んだのでしょうか。

Aさん「小学生の頃、短期間だけ塾に通っていたのですが、集団授業の塾が私には合いませんでした。算数や国語は周りよりも得意だったので退屈でしたし、一方で社会や理科は先取り学習ができていなかったので、先生から『6年生なのにこんなことも知らないのか?』と言われることもありました。自分の興味に沿った学びをしたいと思うようになり、塾に行かない道を選びました」

Bさん「週5-6で部活や委員会があり、とにかく時間がありませんでした。家に着くころにはヘトヘトで、東大に現役合格するならば塾に通っている暇はない、と思いました。独学で学ぶことを決めて、問題集も学校も使えるものはすべて使いました」

Cさん「塾は高額なところになると月に10万円近くかかるところもありますよね。集団授業で、自分に合わせてくれるわけでもないのに、その負担を両親に強いるのが嫌だったんです。両親は『塾に通ってもいいよ』と言ってくれたのですが、自分の気持ちとして塾にお金は払えませんでした。そもそも、近くには東大を目指せるような塾はなかったのですが……」

私自身が独学を選んだ理由は、授業内容に左右されてしまう学校や塾よりも、自分で学習内容を選択できる独学の方が効率が良いと考えたからです。ひとことに「塾なし東大生」といってもさまざまな背景が存在します。

しかし、その中でも共通しているのは、周りには流されず、「自分自身にとって最適である」という基準で、自分の道を選び取る“意思決定力”を有していることです。

板書は写さない?授業の受け方に共通する点

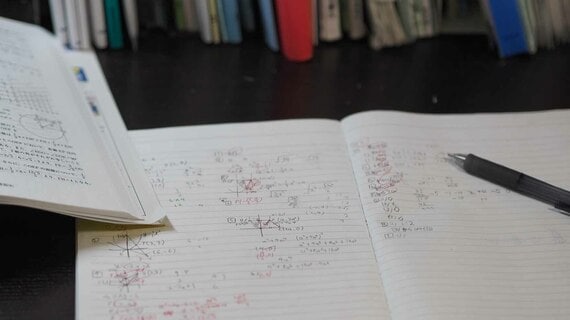

塾なしで東大を目指すには、高校の授業時間を活かしきることがとても大切。いわば、塾なし東大生は授業の受け方の「達人」と言えるわけですが、彼らはどのような工夫をして授業を受けていたのでしょうか。授業中の「ノートの取り方」に注目してみました。

Aさん「私は授業中に一切ノートを取りませんでした。板書を写すことに集中してしまうと、その間先生の話が頭に入らなくなってしまうんです。なので、授業中は徹底的に先生のお話を聞いて理解することに集中し、板書などは授業後にスマートフォンで写真を撮って保存していました。スマートフォンが許される学校で良かったなと思っています」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら