窪田:とても高くて95%近くあります。しかも、重度の近視の割合が高いです。

神保:国民がほぼ近視、という時代になった時に、中国のハイテク産業や軍事分野などで、本当に国際的に競争力のあるものが作れるのか。そう懸念されるようになった可能性があります。

窪田:視力の問題だけでなく、他の分野の発展にも影響すると。

神保:そうです。近視対策が進んだ背景として考えられるもう一つの仮説は、戦争での戦い方の変化です。かつての戦争では地域全体に対して、射撃などの火力を総動員させるような戦術でしたが、最近はピンポイントで精密射撃をするような戦術になってきている。

銃を撃つだけでなく、ドローン操作や情報解析なども含めて、間違いなく高度な視覚能力が求められます。航空戦闘もまさにそうですよね。マッハのスピードで動くものを認識する必要がある。そう考えると、兵士やオペレーターのパフォーマンスに直結する視力について、国家レベルで重視しているのも頷けます。

台湾の近視対策を推進したのは1人の眼科医

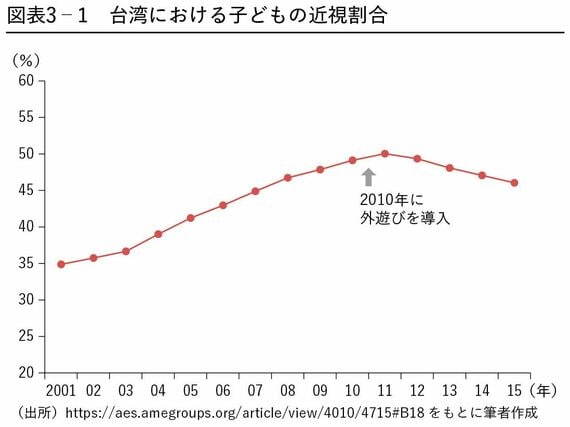

窪田:実は、中国よりも早く近視対策に乗り出したのが台湾です。小学校で1日2時間の屋外活動を取り入れ、その結果、2011年には小学生の近視有病率を下げることに成功しました。中国はその結果を受けて、近視対策に乗り出したのです。

神保:台湾の場合は、“人”で勝負する国家であることが、そうした施策に影響しているかもしれないですね。教育や人材育成には徹底して投資する。それにより多くの半導体産業の技術者や資本家、経営者を生み出しています。

窪田:たしかに政治に対しても、“人”の影響力が強いと感じます。台湾でなぜこんなに近視の研究が進んでいるかというと、ウー・ペイチャンという台湾で最も有名な眼科医の存在が大きい。彼が「近視の抑制が将来的な目の病気を防ぐ」と、台湾政府に強く訴えたことにより政策が実現しています。

デジタル分野におけるオードリー・タンさんのような天才的なビジョナリーが各分野にいて、彼らの働きかけで国の方向性が決まっていく。台湾にはそうした意見をうまく取り入れるシステムがあるんですよね。