数学を「日常で不要」と嫌う人が知らない真の魅力 算数と数学を同一視していると見えてこない

数学的素養が欠けていたと認識する人が増えている

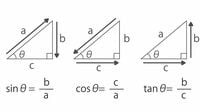

三角比はさまざまな場面で、実社会を支えていることを前回の記事で示しました。もちろん、誰もが測量士であるわけではないですから、毎日距離を求めることはしないですし、日常で使わないという意見もわかります。

私たちは、生命科学や物理学、金融工学、社会科学などさまざまな分野で数学的成果の恩恵に浴しながら暮らしていますが、一個人として仮に数学を勉強しなくても生活に支障をきたすことは表面上ありません。こうしていつの間にか「自分に数学は必要ない」という風潮が日本では広がってしまったように思います。

しかし、社会に出て、また昨今の加速するAIやビッグデータ時代に接して、社会人として自身に数学的素養が欠けていると認識する人が少なからず現れてきており、それに伴い、学び直したい人も増えてきていると実感しています。

三角比に限らず、中学数学、高校数学がそのまま実社会で使用できるケースはそれほど多くはありません(統計は実社会においてかなり使い出があるのですが、これは例外といえそうです)。

では、なぜ私たちは数学を学ぶのか。その理由は算数と数学を同一視している間は見えてきません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら